長瀬記念ホール OZU

上映

TIFF/NFAJ クラシックス ブラジル映画週間

-

黒い神と白い悪魔

120分・1964・グラウベル・ローシャ

120分・1964・グラウベル・ローシャ

-

アントニオ・ダス・モルテス

100分・1969・グラウベル・ローシャ

100分・1969・グラウベル・ローシャ

小ホール

休映

図書室

閉室

小ホール

休映

図書室

開室 12:00-18:00入室は17:30まで

長瀬記念ホール OZU

上映

TIFF/NFAJ クラシックス ブラジル映画週間

-

アントニオ・ダス・モルテス

100分・1969・グラウベル・ローシャ

100分・1969・グラウベル・ローシャ

-

黒い神と白い悪魔

120分・1964・グラウベル・ローシャ

120分・1964・グラウベル・ローシャ

小ホール

休映

図書室

開室 12:00-18:00入室は17:30まで

図書室

開室 12:00-18:00入室は17:30まで

長瀬記念ホール OZU

上映

TIFF/NFAJ クラシックス ブラジル映画週間

-

セントラル・ステーション

110分・1998・ウォルター・サレス

110分・1998・ウォルター・サレス

-

ビトゥーカ ミルトン・ナシメント フェアウェルツアー(仮題)

115分・2025・フラヴィア・モラエス本作のみ特別料金となります。

115分・2025・フラヴィア・モラエス本作のみ特別料金となります。

小ホール

休映

図書室

閉室

上映企画

上映企画

TIFF/NFAJ クラシックス ブラジル映画週間

2025.10.28-2025.11.2 展示企画

展示企画

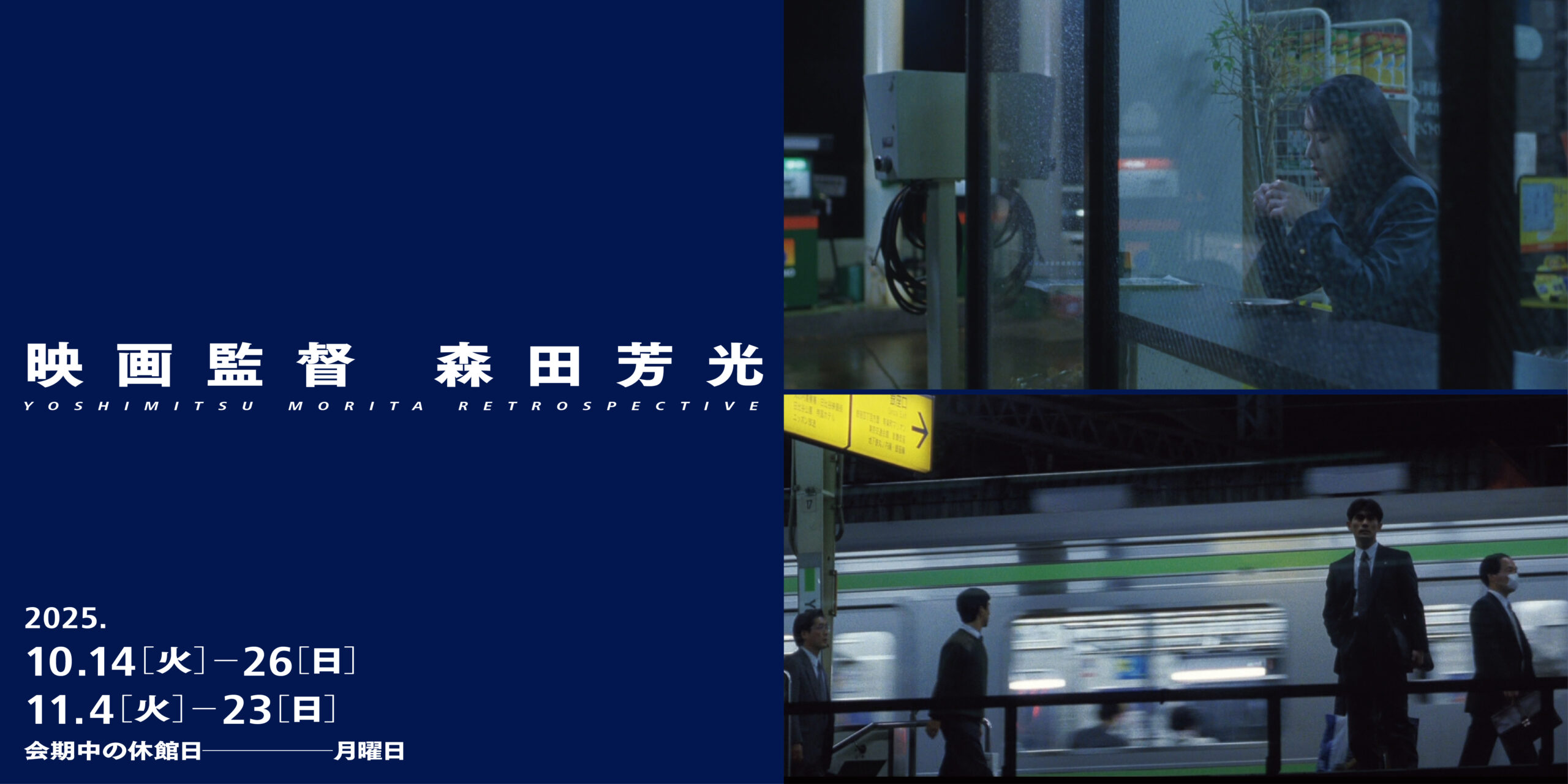

映画監督 森田芳光

2025.8.12-11.30 上映企画

上映企画

映画監督 森田芳光

2025.10.14-2025.10.26, 2025.11.4-2025.11.23 展示企画

展示企画

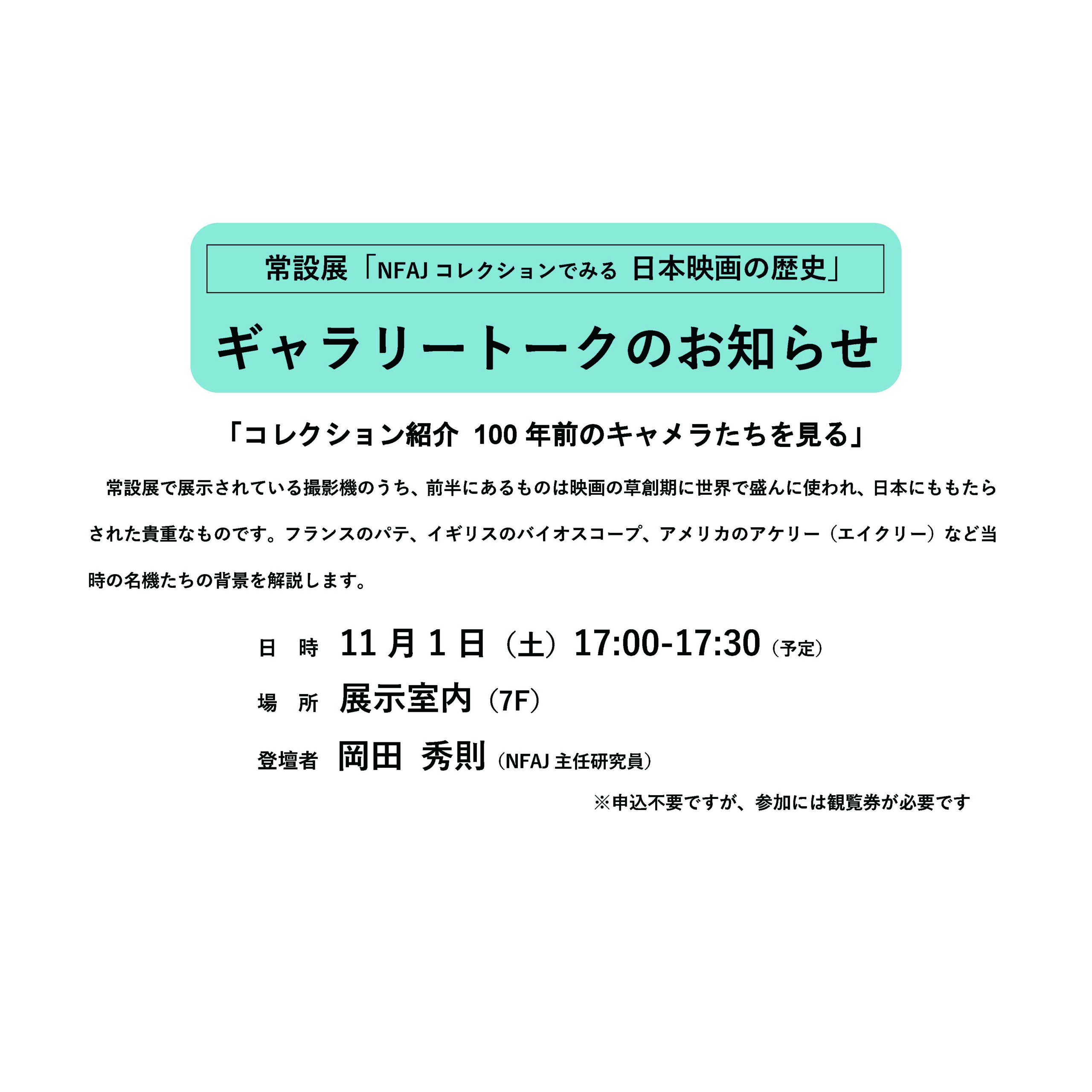

NFAJコレクションでみる 日本映画の歴史

常設 展示企画

展示企画

常設展ギャラリートーク

2025.11.1(土)17:00 教育普及

教育普及

国立映画アーカイブ配信サイトを活用した学習教材コンペティション

応募受付中! 2026/1/10(土)16:00まで 教育普及

教育普及

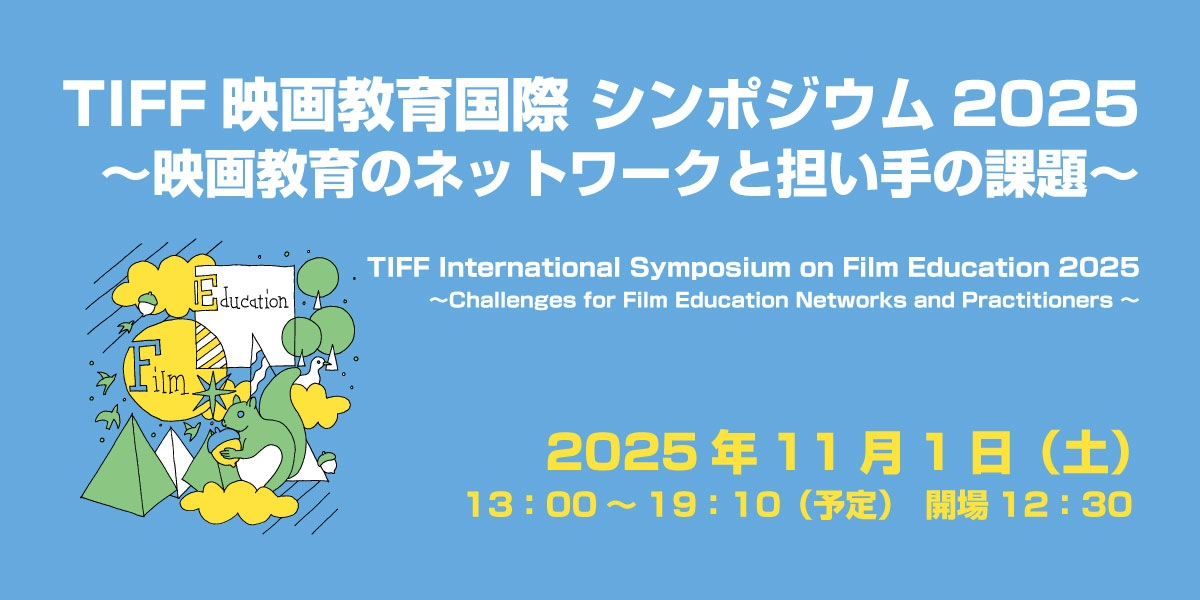

TIFF映画教育国際シンポジウム2025 ~映画教育のネットワークと担い手の課題~

2025/11/1 上映企画

上映企画

サイレントシネマ・デイズ 2025

2025.11.25-2025.11.30 その他

その他

キャンパスメンバーズ

上映・展示を無料(割引)でご覧いただけます! 教育普及

教育普及

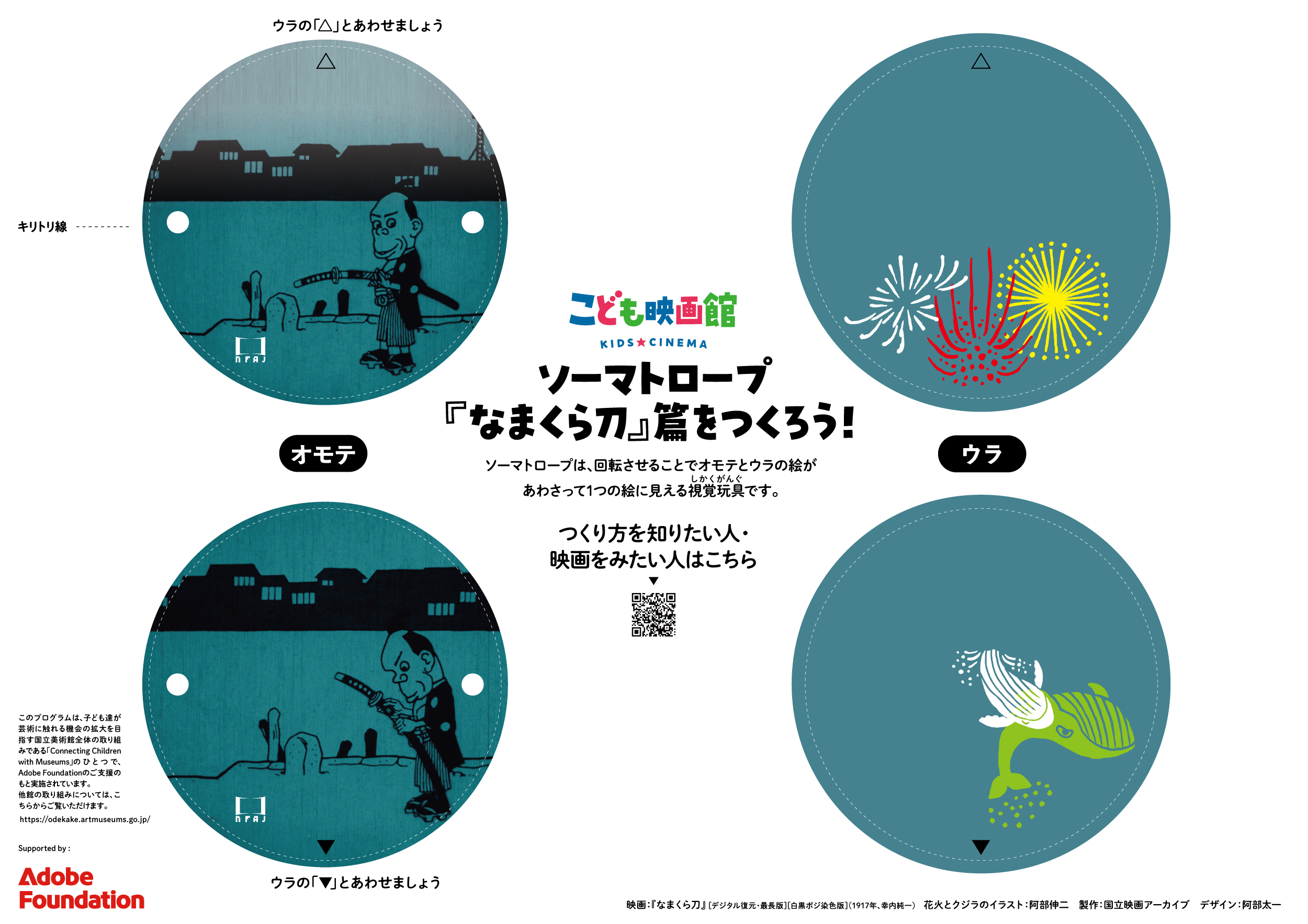

みんなの映画がっこう

ご家庭や授業等で自由に使える視覚玩具の工作キットを公開しました! 教育普及

教育普及

こども映画館

教育普及

教育普及

V4中央ヨーロッパ子ども映画祭

教育普及

教育普及

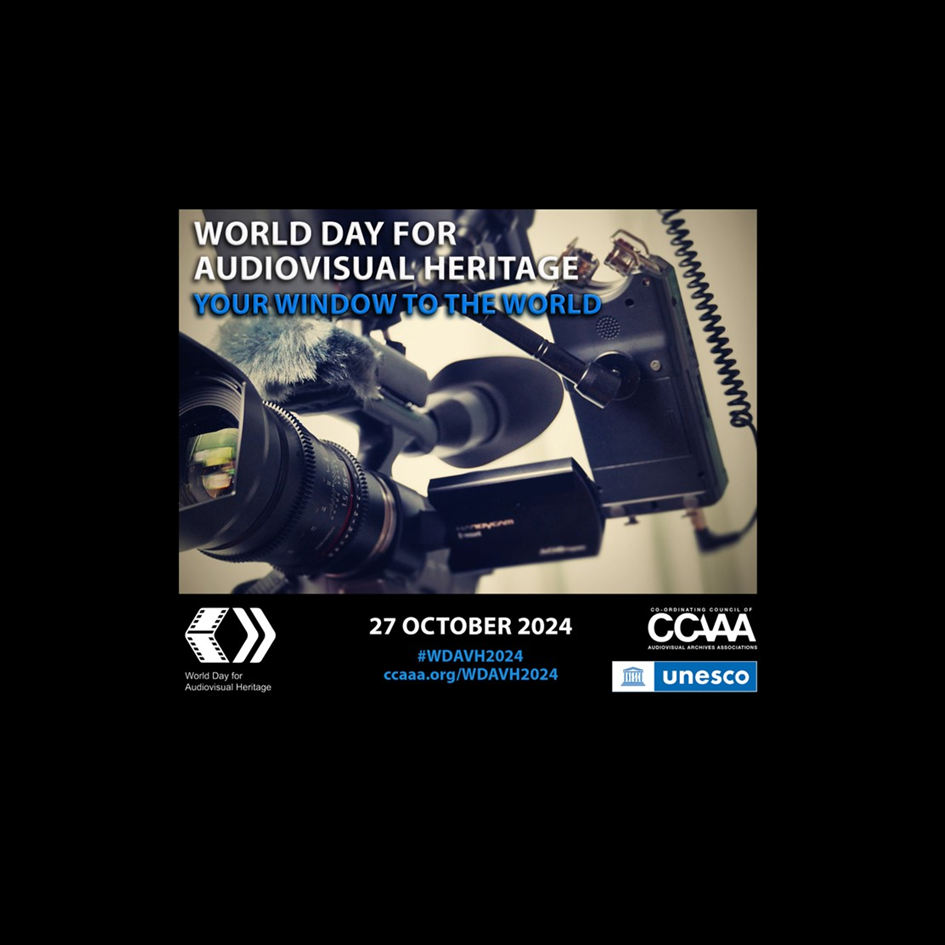

ユネスコ「世界視聴覚遺産の日」

オンラインサービス

オンラインサービス

日本アニメーション映画クラシックス

オンラインサービス

オンラインサービス

映像でみる明治の日本

「リュミエール社が撮った明治の日本」新規公開 オンラインサービス

オンラインサービス

関東大震災映像デジタルアーカイブ

オンラインサービス

オンラインサービス

フィルムは記録する ―国立映画アーカイブ歴史映像ポータル―

新規45作品公開 オンラインサービス

オンラインサービス

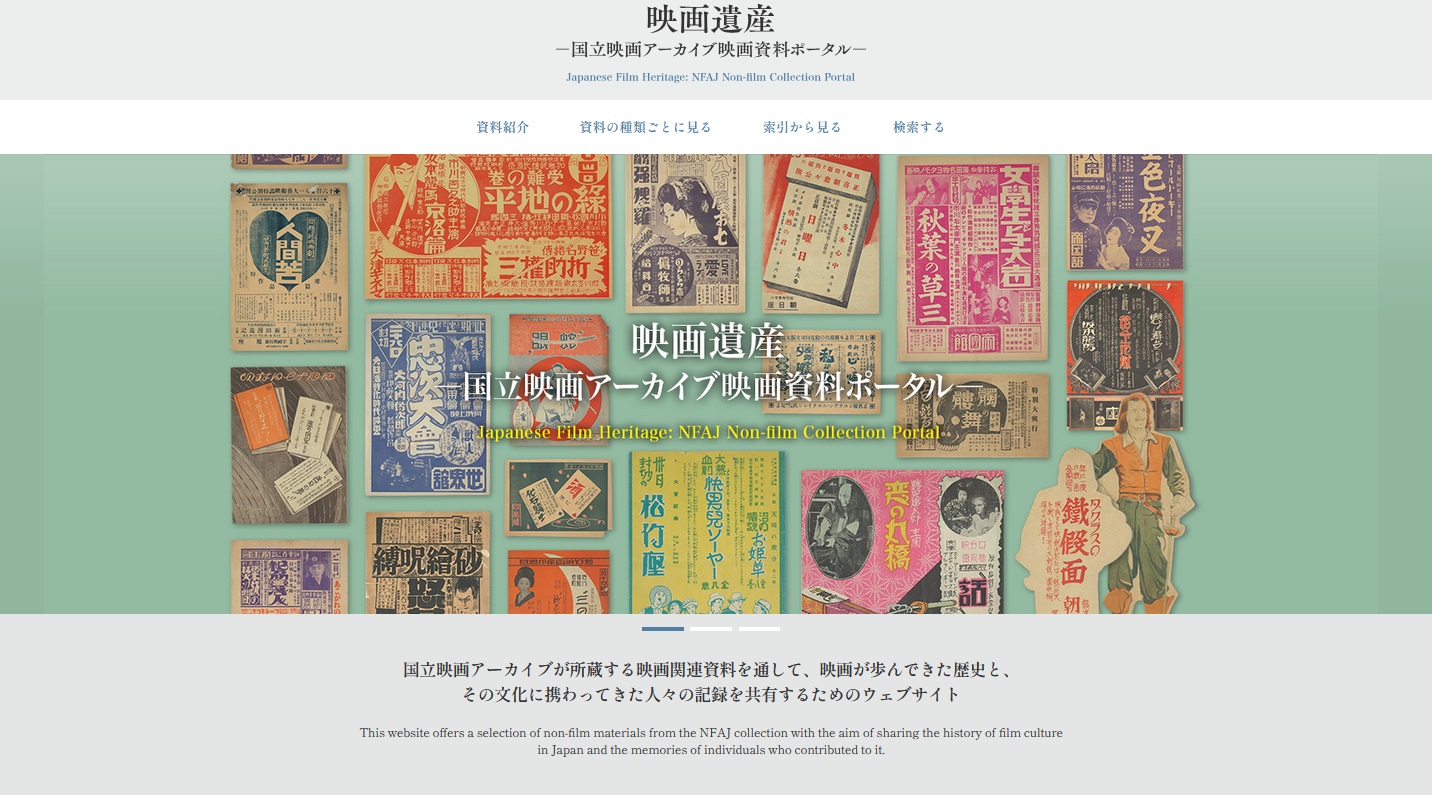

映画遺産―国立映画アーカイブ映画資料ポータル―

映画館チラシ873点新規公開 オンラインサービス

オンラインサービス

はじまりの日本劇映画 映画 meets 歌舞伎

オンラインサービス

オンラインサービス

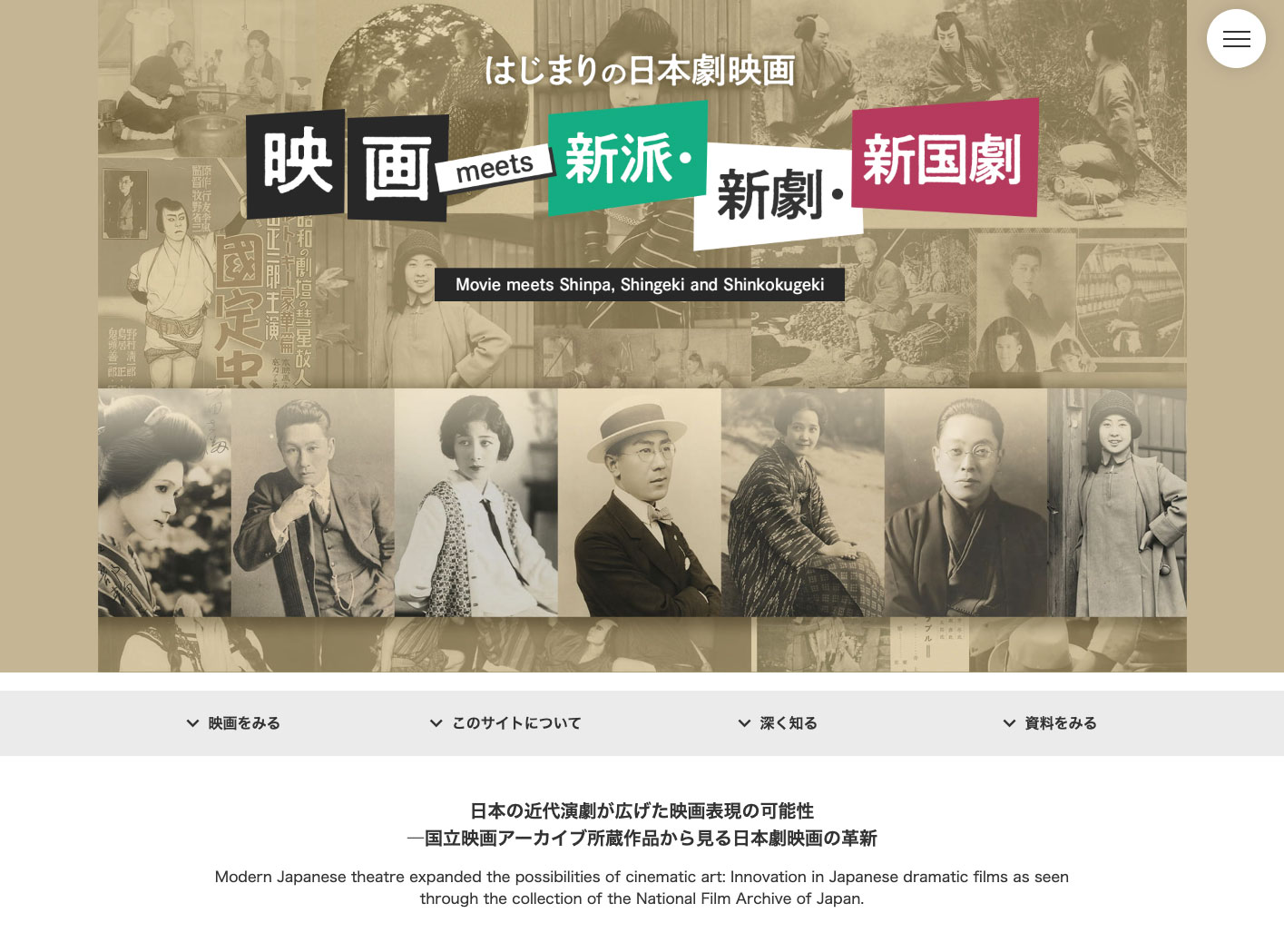

はじまりの日本劇映画 映画 meets 新派・新劇・新国劇

新規サイト公開 教育普及

教育普及