小ホール

休映

図書室

開室 12:00-18:00入室は17:30まで

長瀬記念ホール OZU

上映

アンソロジー・フィルムアーカイブス――アメリカ実験映画の地平へ

-

抽象アニメーション作品集

計59分★トークあり

計59分★トークあり

-

ハリー・スミス作品集

計54分

計54分

-

「モーション(レス)・ピクチャーズ」

計82分★トークあり

計82分★トークあり

小ホール

休映

図書室

開室 12:00-18:00入室は17:30まで

小ホール

休映

図書室

閉室

休館日

小ホール

休映

図書室

開室 12:00-18:00入室は17:30まで

上映企画

上映企画

アンソロジー・フィルムアーカイブス――アメリカ実験映画の地平へ

2026.1.15-2.8 展示企画

展示企画

写真展 ハリウッドの名監督たち 映画芸術科学アカデミーのコレクションより

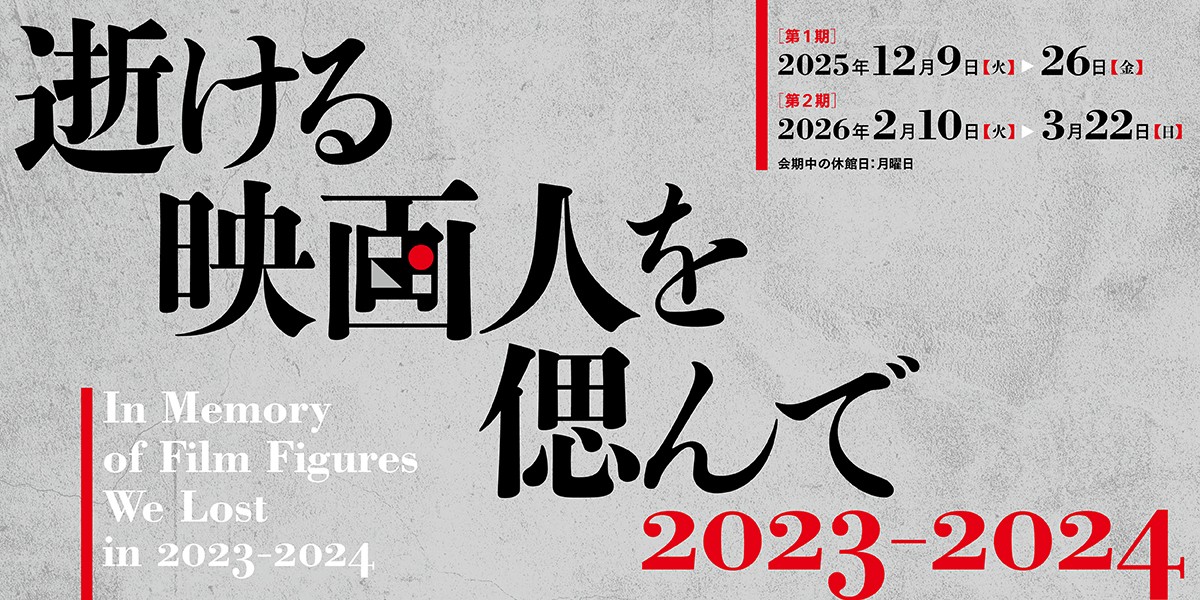

2025.12.16-2026.3.22 展示企画

展示企画

NFAJコレクションでみる 日本映画の歴史

常設 その他

その他

展示「天下御免!東映京都撮影所物語/劇団前進座の映画史」

令和7年度アーカイブ中核拠点形成モデル事業 その他

その他

キャンパスメンバーズ

上映・展示を無料(割引)でご覧いただけます! 教育普及

教育普及

みんなの映画がっこう

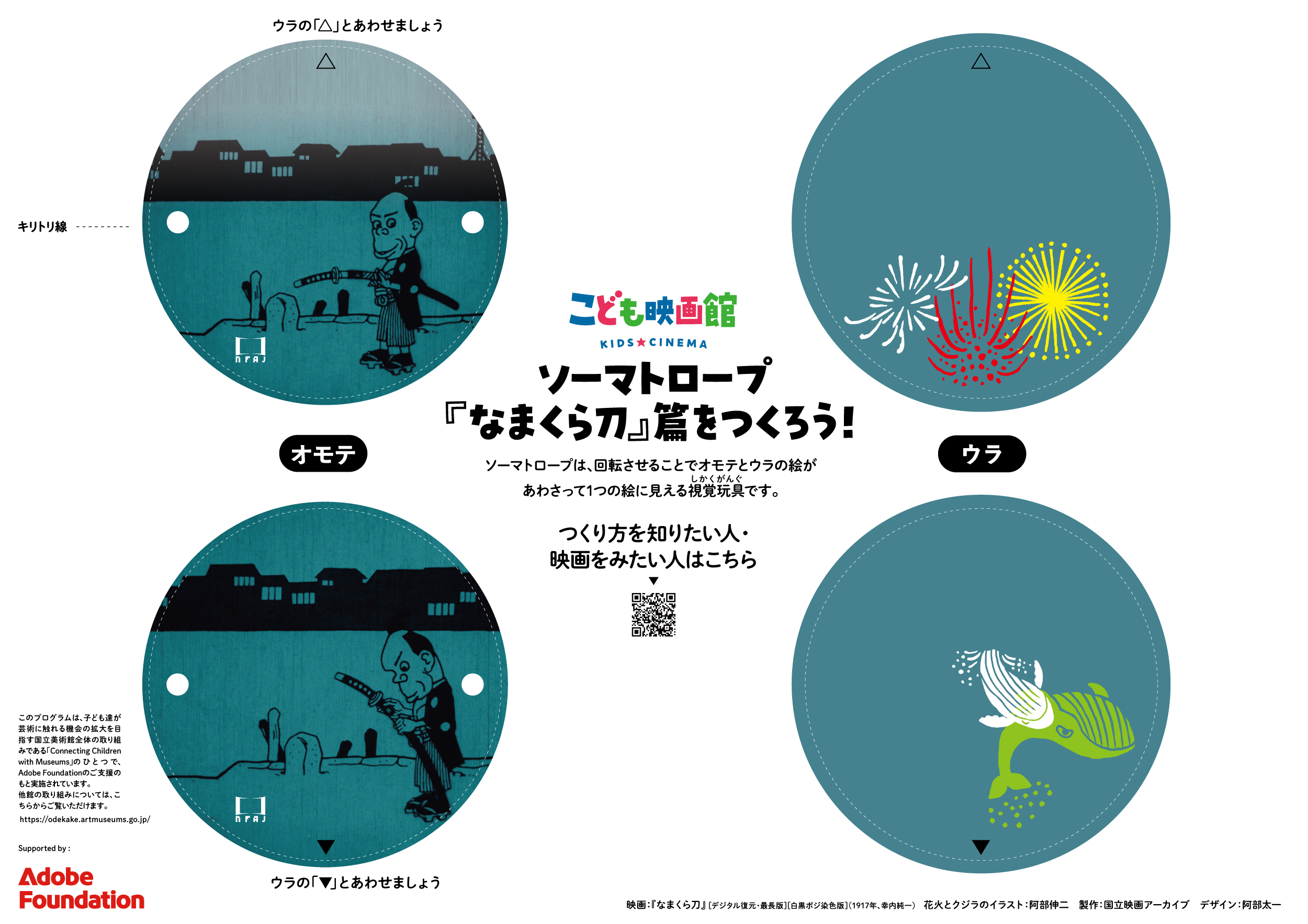

ご家庭や授業等で自由に使える視覚玩具の工作キットを公開しました! 教育普及

教育普及

こども映画館

教育普及

教育普及

V4中央ヨーロッパ子ども映画祭

教育普及

教育普及

ユネスコ「世界視聴覚遺産の日」

オンラインサービス

オンラインサービス

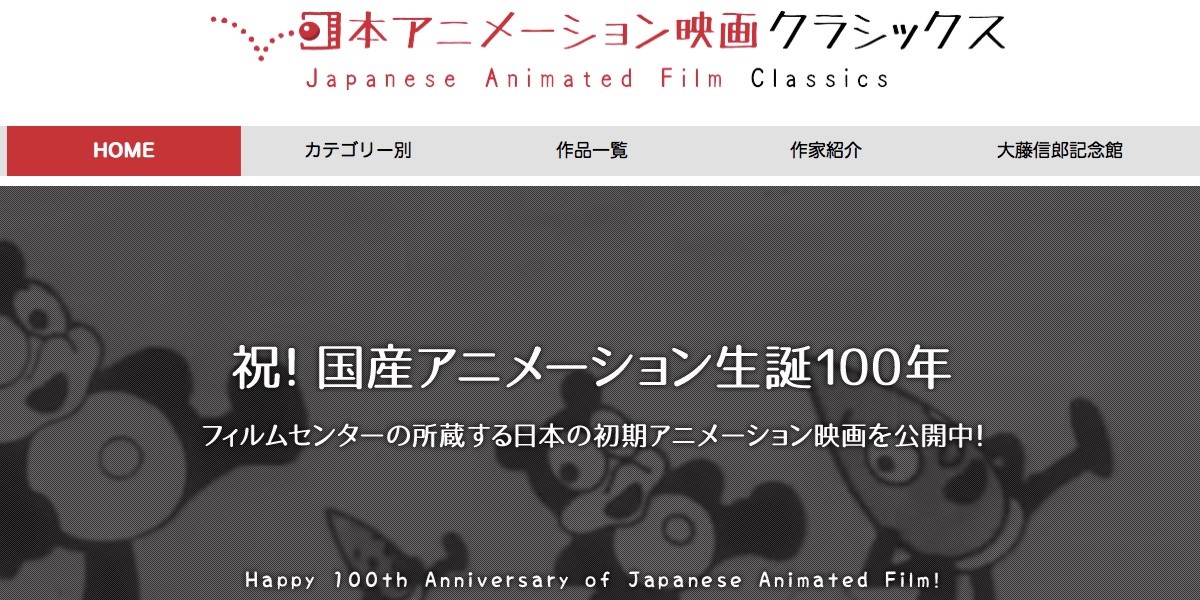

日本アニメーション映画クラシックス

オンラインサービス

オンラインサービス

映像でみる明治の日本

「リュミエール社が撮った明治の日本」新規公開 オンラインサービス

オンラインサービス

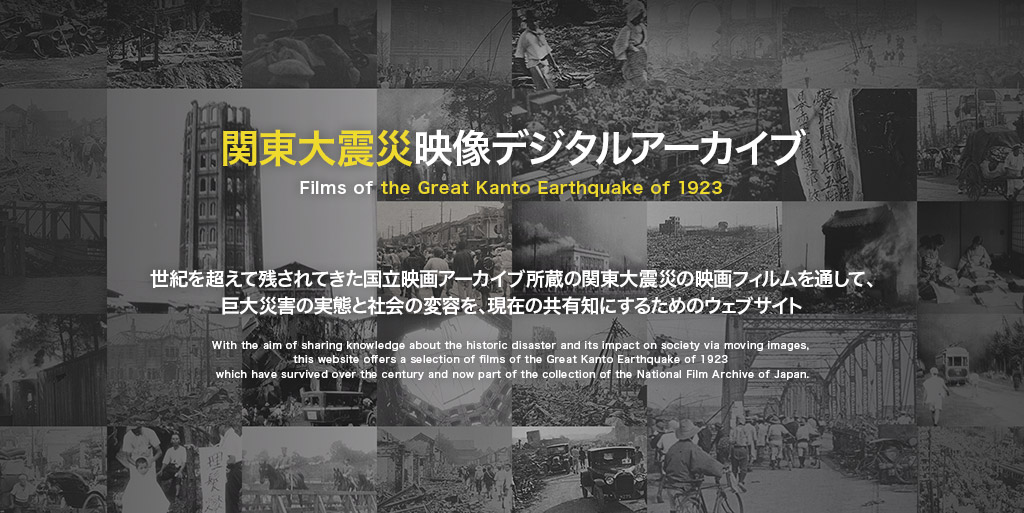

関東大震災映像デジタルアーカイブ

オンラインサービス

オンラインサービス

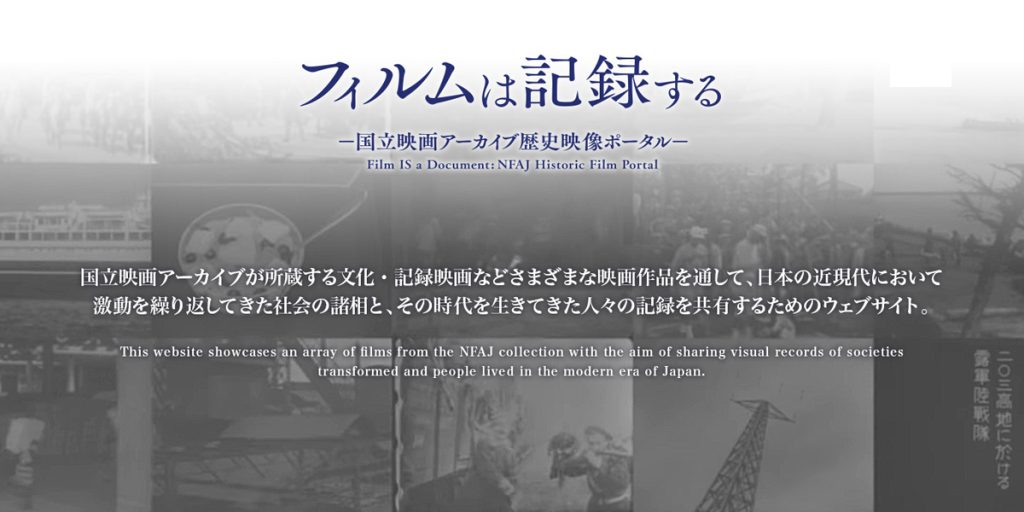

フィルムは記録する ―国立映画アーカイブ歴史映像ポータル―

新規30作品公開 オンラインサービス

オンラインサービス

映画遺産―国立映画アーカイブ映画資料ポータル―

映画機材44点追加公開 オンラインサービス

オンラインサービス

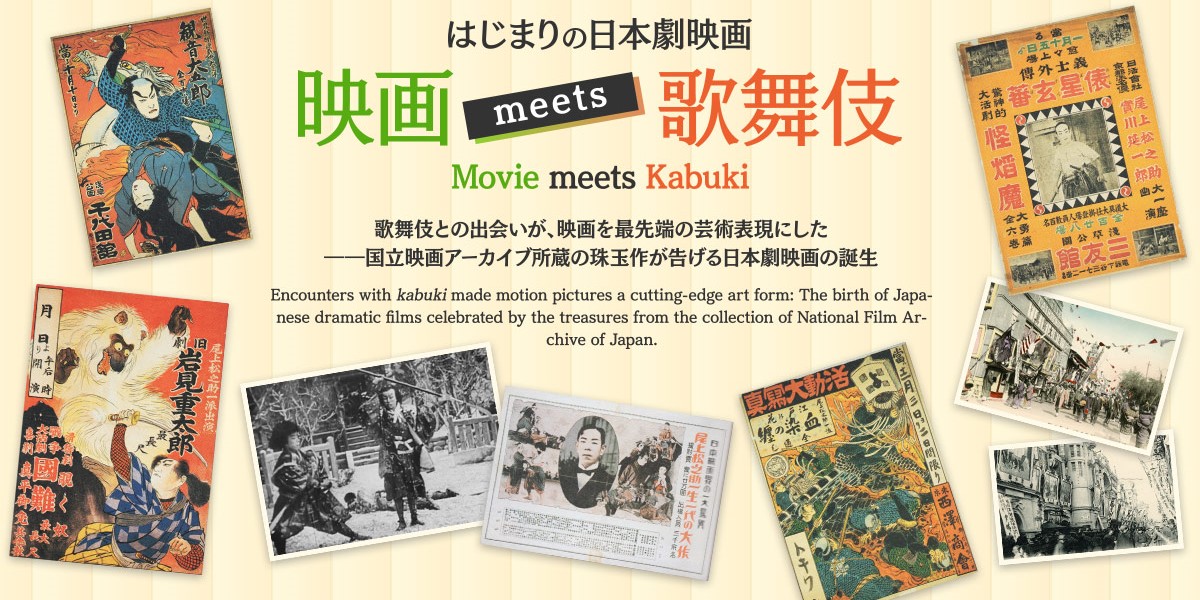

はじまりの日本劇映画 映画 meets 歌舞伎

オンラインサービス

オンラインサービス

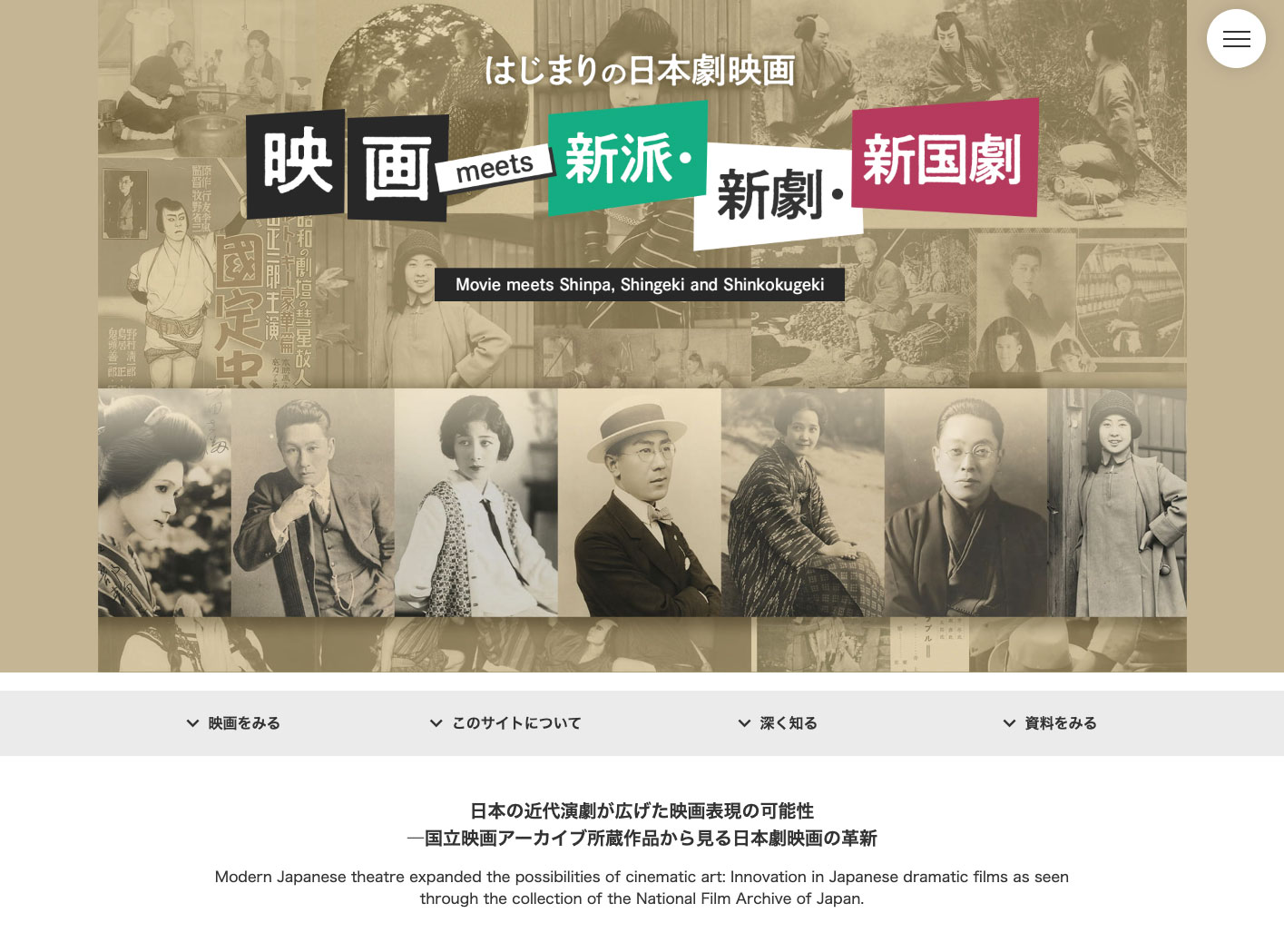

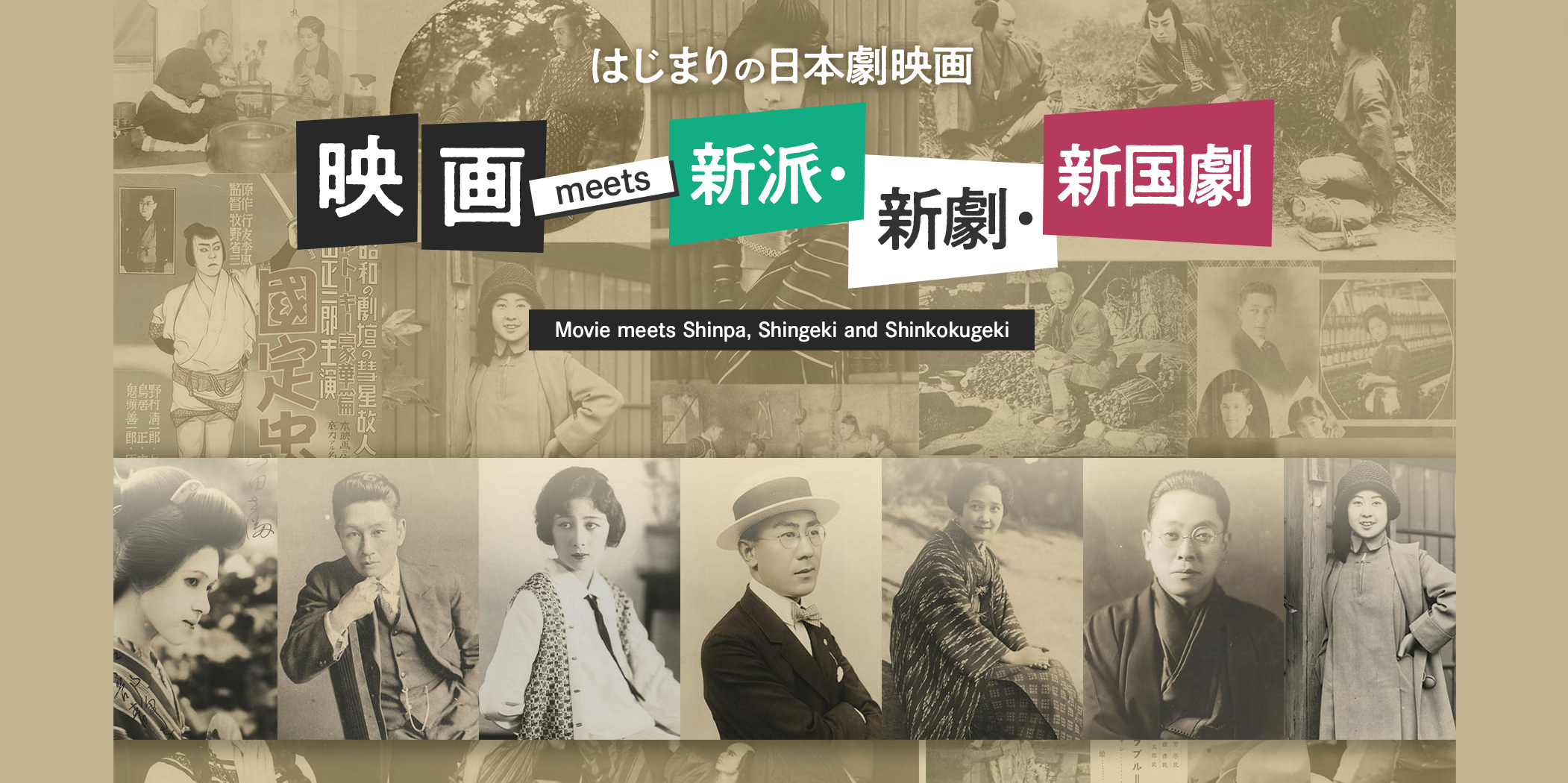

はじまりの日本劇映画 映画 meets 新派・新劇・新国劇

新規サイト公開 教育普及

教育普及

-scaled.jpg)