国立映画アーカイブ配信サイトを活用した学習教材コンペティション

国立映画アーカイブは、文化・記録映画を配信する当館のウェブサイトを活用した、学習教材のコンペティションを開催します。各時代の人々の姿を動画として伝える映像資料は、子どもたちが現代と地続きの世界として当時の社会を知ることができる優れた資料です。第二次世界大戦の終戦から80年を迎える本年、戦前・戦中に製作された映画を活用した学習教材を当館ウェブサイトなどにアップし、全国の学校や、様々な教育の場での歴史・映像教育の充実を図ることを目的にしています。みなさまのアイデアあふれる自作学習教材のご応募をお待ちしております。

- 主催

- 国立映画アーカイブ

- 特別協力

- S×UKILAM(スキラム)連携

- 支援

- Adobe Foundation

このプログラムは、子ども達が芸術に触れる機会の拡大を目指す国立美術館全体の取り組みである「Connecting Children with Museums」のひとつで、Adobe Foundationのご支援のもと実施されています。

他館の取り組みについては、こちらからご覧いただけます。

Connecting Children with Museums initiative is supported by the Adobe Foundation![]()

コンペティション実施要項

(9月25日更新)表彰式会場を更新しました。また、pdf版にて提出物のファイルサイズ上限を修正しました。

(10月1日更新)当館配信サイトの映画のキャプチャ画像を使用する場合は、教材に映画題名も必ず明記ください。

募集教材

国立映画アーカイブ配信サイト「フィルムは記録する―国立映画アーカイブ歴史映像ポータル―」または「関東大震災映像デジタルアーカイブ」の映像資料を活用した小・中学生向けの学習教材。

対象とする配信サイト

- フィルムは記録する―国立映画アーカイブ歴史映像ポータル―:1904年から1941年までの文化・記録映画を鑑賞することができます。

- 関東大震災映像デジタルアーカイブ:関東大震災直後の記録など、関東大震災に関連する記録映画(1923~1931年)を鑑賞することができます。

応募資格

どなたでも自作の教材を応募いただけます。教員、教育委員会職員、学芸員、学校司書・司書教諭・公共図書館司書、教職課程を履修する大学生・大学院生などからの応募もお待ちしております。複数人での共同制作や団体での応募も可能です。

応募受付期間

令和7年10月1日(水)16:00-令和8年1月 10日(土)16:00 →募集は締め切りました。

※審査結果は、令和8年2月上旬に、国立映画アーカイブのウェブサイトにて発表します。

提出物

応募時には、下記1、2をお送りください。

- 教材(ファイル名は「制作者氏名」としてください)

ファイル形式はPDF。学校の授業等で、一部またはすべてを児童生徒に配布、配信または投影等して使用できる教材(PDF, A4サイズ 上限12ページ)。 - 教材説明シート(ファイル名は「制作者氏名_説明」としてください)

フォーマットに記入(PDF, A4サイズ 2ページ)。

「教材説明シート」フォーマット[Word/PDF]

- 教材のボリュームは授業1回分とします。

- 対象とする配信サイトの少なくとも1つを活用いただくことは必須ですが、これに組み合わせてその他のウェブサイト・資料等(当館以外が提供するものも含む)を活用いただいても構いません。

- 動画を教材に入れる場合は、ファイル埋め込みではなくリンク形式としてください。

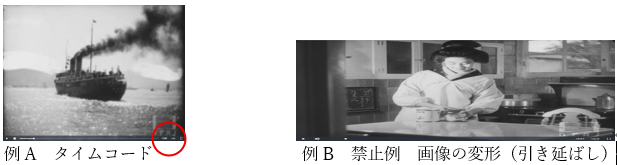

- 国立映画アーカイブ配信映像から画像をキャプチャして使用する場合は、映画題名および該当箇所のタイムコード(画面右下の~分~秒)がわかる形でキャプチャしてください(例A)。

- 画像を歪ませるなどの変形、色彩等の追加・変更は不可です(例B)。トリミングして使用する場合は、元の画像がわかるよう、同一ページ内にトリミング前の画像も合わせてご使用ください。

- 教材の冒頭スライドには、教材名と学習指導要領の紐づけなど教育現場の目線に基づいたメタデータを入れてください(教材に制作者氏名は入れないでください)。

- PowerPoint等で作成の場合、1スライド1ページとしてPDFを作成してください。複数のスライドを1ページに集約しないでください。

- 提出物は1、2あわせて10メガバイト未満としてください。

- 制作者の個人情報は、このコンペティションの目的以外には使用しません。

応募方法

edu2@nfaj.go.jp宛に、提出物を添付でお送りください。

メールの件名は「応募学習教材コンペティション」としてください。応募書類確認後、受付完了メールをお送りします。

- パソコン・携帯でのドメイン設定で@nfaj.go.jpを受信可能にして頂きますようお願いいたします。

審査結果発表

令和8年2月上旬に、国立映画アーカイブのウェブサイトにて発表します。

賞

最優秀賞を 1点、優秀賞を1点、入選は1点または複数点を選出。

- 最優秀賞、優秀賞の受賞者には、賞状を進呈します。

- 表彰式は令和8年3月22日(日)に成城学園初等学校(東京都世田谷区)で開催します。受賞者には国内旅費(原則各賞1名)を支給します。

- 最優秀賞の教材をもとに、表彰式後に同日同会場にて模擬授業を行います。模擬授業は、審査員の宮田諭志教諭(成城学園初等学校)が講師を務めます。

受賞作、入選作のオンライン公開

受賞作および入選作は、教材の冒頭スライドに当館指定の情報(教材名、制作者氏名、制作者作成のメタデータ一覧、教材の二次利用条件、本企画名、コンペティション主催者等クレジット・ロゴ)を追加したうえで、以下のウェブサイトで公開します。

- 教材を公開するウェブサイト

国立映画アーカイブのウェブサイト「みんなの映画がっこう」

S×UKILAM(スキラム)連携:教材アーカイブ

著作権等の扱い

- 応募教材の著作権は制作者に帰属するものとします。ただし、審査や公開のために主催者が必要と認めた範囲内で複製する場合があります。

- 受賞の有無にかかわらず、応募した教材は制作者本人の授業等でお使いいただけます。ただし、国立映画アーカイブ配信サイトからキャプチャして使用された画像については、応募期間終了後に、正式にご利用可能な画像(TC無、高画質、ロゴ入り)を国立映画アーカイブから制作者の方にお送りします。授業等で応募教材をご利用の際には、画像を差し替えたうえでご使用ください。提供には時間がかかる場合がございますこと、ご了承ください。また、「フィルムは記録する」「関東大震災映像デジタルアーカイブ」については、各配信サイトの「このサイトについて」に掲載のサイトポリシーを必ずご確認ください。

- 受賞作・入選作については、上記のウェブサイトで、CC BY-NC-SA *として公開することを了承のうえ応募してください。

*CC BY-NC-SA…制作者のクレジット(氏名、教材タイトルなど)を表示し、かつ非営利目的の利用に限って利用できる。改変を行った際には元の作品と同じ組み合わせのCCライセンスで公開することを主な条件に、再配布したりすることができる。 - 教材中に引用する著作物等(例:資料・絵画・地図・写真・文章やコメントなど)については、CC BY-NC-SAでの公開を前提として、制作者自身が二次利用条件の確認を行った上で教材に引用してください。あらかじめ利用可能な条件の資料やコンテンツ(PDM、CC0、CC BY、CC BY-NC、EDUCATIONAL USE PERMITTEDなど)の活用を推奨します。

審査

次の審査基準に基づいて、総合的に評価します。

審査基準

- 児童生徒の主体的な学習を支援する内容となっているか

- 映像資料の特性を活かした教育の内容となっているか

- 学習指導要領の紐づけなど、教育現場の目線に基づいたメタデータが付与されているか

- 資料の二次利用条件の遵守や引用方法が教材上で適切になされているか

審査員

- 宮田諭志(成城学園初等学校 教諭)

- 尾島美枝(一般財団法人日本視聴覚教育協会編集部 編集次長)

- 一條彰子(国立アートリサーチセンター ラーニンググループ グループリーダー)

- 入江良郎(国立映画アーカイブ 主任研究員、副館長)

- 冨田美香(国立映画アーカイブ 主任研究員、学芸課長)

企画・運営

- 国立映画アーカイブ

- 特別協力:S×UKILAM(スキラム)連携 代表:大井将生(同志社大学文化情報学部文化情報学科 准教授)

お問合せ先

国立映画アーカイブ 教育・発信室

E-mail:edu2@nfaj.go.jp

お問い合わせ時は、件名を「問合わせ学習教材コンペティション」としてください。