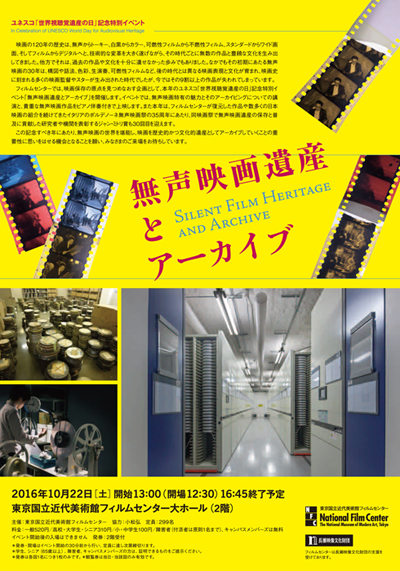

ユネスコ「世界視聴覚遺産の日」記念特別イベント

無声映画遺産とアーカイブ

Silent Film Heritage and Archive

- 現在、隣接の建物において地下解体・新築工事が行われています。これに伴い、当館内でも工事の大きな音や振動の影響を受けることがございます。当館として工事会社との調整を継続しており、工事スケジュールや工事内容の詳細が分かり次第、皆様にまたお知らせさせていただく予定です。上映中に工事の音や振動 が発生することをご理解くださいますようお願い申し上げます。

映画の120年の歴史は、無声からトーキー、白黒からカラー、可燃性フィルムから不燃性フィルム、スタンダードからワイド画面、そしてフィルムからデジタルへと、技術的な変革を大きく遂げながら、その時代ごとに無数の作品と豊饒な文化を生み出してきました。他方でそれは、過去の作品や文化を十分に遺せなかった歩みでもありました。なかでもその初期にあたる無声映画の30年は、構図や話法、色彩、生演奏、可燃性フィルムなど、後の時代とは異なる映画表現と文化が育まれ、映画史に刻まれる多くの映画監督やスターが生み出された時代でしたが、今ではその9割以上の作品が失われてしまっています。

フィルムセンターでは、映画保存の原点を見つめなおす企画として、本年のユネスコ「世界視聴覚遺産の日」記念特別イベント「無声映画遺産とアーカイブ」を開催します。イベントでは、無声映画特有の魅力とそのアーカイビングについての講演と、貴重な無声映画作品をピアノ伴奏付きで上映します。また本年は、フィルムセンターが復元した作品や数多くの日本映画の紹介を続けてきたイタリアのポルデノーネ無声映画祭の35周年にあたり、同映画祭で無声映画遺産の保存と普及に貢献した研究者や機関を表彰するジャン・ミトリ賞も30回目を迎えます。

この記念すべき年にあたり、無声映画の世界を堪能し、映画を歴史的かつ文化的遺産としてアーカイブしていくことの重要性に思いをはせる機会となることを願い、みなさまのご来場をお待ちしています。

- 会場

- 長瀬記念ホール OZU

- 会期

- 2016年10月22日(土) 開始13:00(開場12:30)

- 主催

- 東京国立近代美術館フィルムセンター

- 協力

- 小松弘

- 定員

- 299名

- 料金

- 一般520円/高校・大学生・シニア310円/小・中学生100円/障害者(付添者は原則1名まで)、キャンパスメンバーズは無料

- 発券

-

2階受付

- イベント開始後の入場はできません。

- 観覧券は当日・当該回のみ有効です。

- 発券・開場はイベント開始の30分前から行い、定員に達し次第締切ります。

- 学生、シニア(65歳以上)、障害者、キャンパスメンバーズの方は、証明できるものをご提示ください。

- 発券は各回1名につき1枚のみです。

無声映画の美しさ La Bellezza del Cinema Muto

小松弘(早稲田大学文学学術院教授)

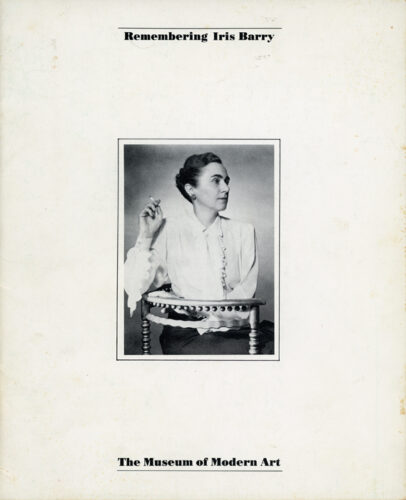

アイリス・バリーとD・W・グリフィス――MoMAフィルムライブラリーの始まり

岡島尚志(東京国立近代美術館フィルムセンター主幹)

ユネスコ「世界視聴覚遺産の日」(10月27日)

映画フィルム、テレビ番組、様々な録音・録画物などの視聴覚遺産を保存し安全保護する事業や活動を推進し、その重要さを啓蒙するために、ユネスコが2006年に定めた国際記念日。ユネスコに属する視聴覚保存機関連絡協議会(CCAAA)での決定を受けて2007年から世界で実施されている。なお、10月27日は、1980年ベオグラードで「映像の保護及び保存に関するユネスコ勧告」が採択された日。フィルムセンターが加盟している国際フィルムアーカイブ連盟(FIAF)でも、連盟をあげてこの日を祝うことを決定し、世界中の会員機関が記念イベントなどの事業に取り組んでいる。

It’s your story – don’t lose it

捨てないで、あなたの大事な物語を。

- ユネスコの視聴覚保存機関連絡協議会(CCAAA)による世界視聴覚遺産の日2016年の標語。

イベント

無声映画の美しさ La Bellezza del Cinema Muto

13:00-13:45 *イベント開始(13:00)後の入場はできません

13:45-14:45 *イベント開始(13:00)後の入場はできません

アイリス・バリーとD・W・グリフィス――MoMAフィルムライブラリーの始まり

14:55-15:40 *イベント開始(13:00)後の途中入場はできません

15:40-16:45 *イベント開始(13:00)後の途中入場はできません

-

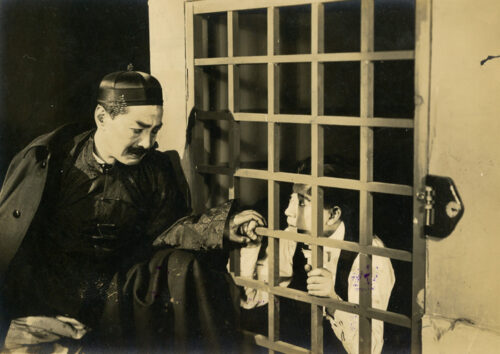

『毒蛇の飼育』[MoMA復元版]Nursing a Viper16分・1909・D・W・グリフィス -

『鎧戸の締まった家』[MoMA復元版]The House with Closed Shutters16分・1910・D・W・グリフィス -

『先史時代』[MoMA復元版]In Prehistoric Days30分・1913・D・W・グリフィス

■(監)=監督 (原)=原作 (脚)=脚本・脚色 (撮)=撮影 (出)=出演

■ 外国語の上映作品には全て日本語字幕が付いています。

■ 特集には不完全なプリントが含まれていることがあります。

■ 記載した上映分数は、当日のものと多少異なることがあります。

■ 全作品伴奏付で上映します。

- イベント開始後の入場はできません。

ピアノ伴奏者

ピアノ伴奏:神﨑えり(こうざき・えり)

国立音楽大学作曲学科、パリ国立高等音楽院ピアノ即興演奏科卒業。作曲家・即興演奏家・ピアニストとして国内外で活躍し、即興演奏による映画伴奏にも力を入れている。ポルデノーネ無声映画祭など欧州の国際映画祭にて招待演奏を行い、高い評価を得ている。