2019年度|Rising Filmmakers Project|監督×ゲスト トーク

当ページでは、監督とゲストの映画人による上映後トークを掲載しています。

(Rising Filmmakers Projectのトップページはこちら)

『されど青春の端くれ』2/14(金)2:00pm-

森田和樹監督×入江悠さん(映画監督)

『愛うつつ』2/14(金)4:45pm-

葉名恒星監督×足立紳さん(脚本家・映画監督)

『ミは未来のミ』2/14(金)7:25pm-

磯部鉄平監督×犬童一心さん(映画監督)

『おろかもの』2/15(土)11:40am-

芳賀俊監督と鈴木祥監督×沖田修一さん(映画監督)

『おばけ』2/15(土)3:10pm-

中尾広道監督×犬童一心さん(映画監督)

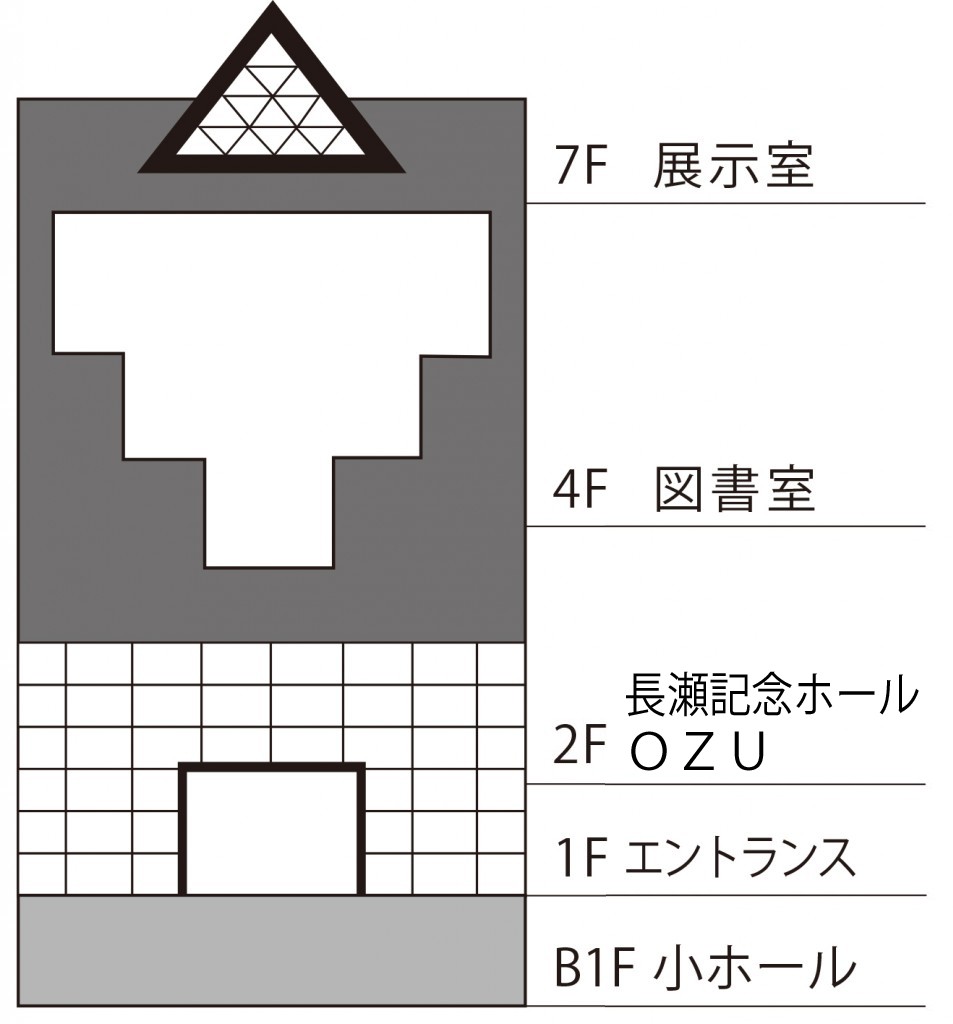

2020年2月14日 国立映画アーカイブ 小ホールにて

作品情報・監督プロフィールはこちら

作品紹介(塩田時敏さん:ゆうばり国際ファンタスティック映画祭 プログラミング・ディレクター)

ゆうばり国際ファンタスティック映画祭のグランプリには青春映画の系譜があります。『されど青春の端くれ』もタイトルどおり青春映画で、山下敦弘監督の『どんてん生活』や吉田恵輔監督の『なま夏』、入江悠監督の『SR サイタマノラッパー』などにつながる系統の作品です。

『14の夜』(2016年、監督:足立紳)っていう青春映画がありましたが、それになぞらえれば、「16の夜明け」みたいな、16歳のバカどもの話です。映像のユニークな表現に注目してもらうと面白いと思います。このリーフレット(※企画のチラシ)の裏に、汚い字で処女、処女、処女と書いてある前に女の子が立っている本作のスチルが載っています。最初応募してきたときは違う写真だったんですが、こういうものを使った方がいいというアドバイスを受けて、これを使っているんだと思います。海のものとも山のものとも分からない映画を見ようという最初の動機は、やっぱりこういうスチル、インパクトのある面白さなんですよ。ぜひお楽しみください。

――まずは森田監督に自己紹介も兼ねて、この映画に至るまでの簡単な経緯を教えていただければと思います。

森田:僕は 2008年にENBUゼミナールに1年間通い、そのあと25歳のときに「ニューシネマワークショップ」というところでまた1年間勉強しまして、それから年に1本ぐらいは映画を監督しております。

――入江さん、『されど青春の端くれ』はいかがでしたか。

入江:上映前にゆうばり国際ファンタスティック映画祭プログラミングディレクターの塩田時敏さんから「青春映画の系譜みたいだ」とお聞きしていたんですね。それでさっき初めて観たんですが、そういう意味で言うと、僕の『SR サイタマノラッパー』(2009年)とかなり似ているところがあって、自分もこういう演出をしたし、こういう田舎の町で撮っていたなぁという。自分の自主映画を追体験した感じだったので、なかなか客観的に見られなかった部分が多いですね。青春映画にはいろんな歴史があって、それを森田監督なりのテーマで描いているんですけど、技術的な部分や広い画の使い方、突き放すのかなと思ったら後半意外と熱くなってくるところとか、面白くてノッてきましたね。

森田:ありがとうございます。僕、『SR サイタマノラッパー』、何回も観ていたので、たぶんそこで勝手に吸収していたのかなと。あの映画は、舞台は埼玉ですよね。

入江:僕の出身地の埼玉県深谷市です。これはどこで撮影をしたんですか。

森田:東京のあきる野市です。本当は鳥取で撮りたかったんですけど、予算の都合上難しかったので、近場の田舎っぽい所で撮りました。

入江:風景がいいなあと思いました。あのラブホテルのロケーションは良かったですね。川の向こう側にあるというのがすごくいいな。向こう側は経験者の彼岸で、こっち側が童貞と処女の此岸みたいな。最後、川を渡ったから、彼はそのうち童貞を捨てるんだなというふうに思いましたけれども。

――森田監督、その辺りは意識しましたか?

森田:いや、自分の経験談に近い形で撮っていて。あそこはたまたま見つけて、走れるスペースがあったので「走らせたいな」と思って決めたという感じです。

入江:絶妙な距離感ですね。走るというのが。あと、やはり最後ですね。主人公がズボンを脱いで2人目もズボンを脱ぐところが広い引きの画で撮られて、ちっちゃくお尻が見えるのとか(笑)。ああいう画はセンスを感じますね。逆に言うと、最後のエピローグ、何ていうんですかね、『スタンド・バイ・ミー』的な。あれはなくてもいいのかなと。

森田:余計な感じがしますか?

入江:現在進行形の語り口で、監督の今持っている童貞性みたいなものが刻まれているのかと思いきや、一瞬すごく客観的になっちゃうというか、老人が昔を回顧しているような感じになってしまうのがやや違和感がありました。あれ、どういう意図があったんでしょう?

森田:脚本を書いているときに、分かりやすくしようと思ったのかな。難しいことを考えるのが苦手で、ストレートにやろうと思って。最後すぐオチに持っていくより、あったほうがいいのかなと思っていたんですけど。

――森田監督は制作中、どんなことで悩んだり迷ったりしましたか。

森田:出演者のテンションが持続しなかったり落ちてしまったりして、演出でつまずくことがありました。そういうときはどうしたらいいですか?

入江:テンションが持続しないというのは? バイトとかで、日常に戻っちゃうからですか。

森田:制作中にスタッフが抜けちゃったんですけど、その瞬間に、役者の一部がテンション落ちちゃって、どうしようもできない感じがありました。

入江:まあ、監督はそこらへんはもう騙し騙しやるしかないですね。

森田:ぶつかったりもするじゃないですか、役者の方と。そういうとき、やっぱり強い気持ちの方が大事ですかね。

入江:自主映画のときは、ぶつかるような人はなるべく避けていましたけどね。シーンの演出がぎくしゃくして俳優とディスカッションしたり、途中で俳優がいなくなったりしたこともありましたよ。

森田:それでも完成までは持っていく?

入江:そうですね。その時は撮り直したいなと思ったんですけど、もう帰ってきてくれなかった。だからそういう経験を経て、なるべく持久力があるというか、最後まで作品づくりに並走してくれる人を選ぶというのが、だんだん基準になってきました。例えばそう、昭和の映画監督はよくサングラスをかけていたという話があるじゃないですか。岡本喜八監督がずっと(サングラスを)外さなかったのは、目が泳ぐのをバレたくなかったという説があって。監督が弱いところを見せると一瞬でみんなになめられるんですよね、たぶん。そういうのを昔の大御所の監督も気にしたぐらいなので、まあそういうのは、ずっと共通の悩みなんじゃないですか。

森田:同じところを目的としているのに、どうしてもずれたりして、そこからひびが入る。向こうはやりたいことがあってもできない、僕もやらせたいようにできないという、そのもどかしさが嫌だなというのが、けっこう思い出にあって。

入江:この映画で具体的に言えるシーンはあるんですか?

森田:例えば、3人組がしゃべるシーン(カップラーメンを食べるシーン)とか、あそこはもう喧嘩しそうになってましたよ、役者同士も。

入江:観ていても全然ぎくしゃくした感じはしないから、ちゃんとまとまっていると思いますよ。一番良くないのは完成しないということ。途中で心が折れて完成しない自主映画ってよくあるんですよ。僕自身もありましたけど。それで言えば、ちゃんと仕上がっているんだから全然問題ない。

――スタッフが抜けて、そっちも困ったんじゃないですか。

森田:困りました。撮影と録音が、二人とも「あなたには監督のセンスがない」「もうついていけません」って。そのメールが来たのが撮影の前日だったんです。それで明日撮るカメラがない、どうしようかなと。でも役者の方は準備もしてるし、スケジュールを変えるのも熱が冷めそうな気がして、だったらもうiPhoneでいいやってiPhoneで撮りました。2日間かな、iPhoneを使ったのが。だから最後の引きの原っぱのシーンもiPhoneですね、手持ちで。

入江:うーん。僕も何回か、助監督が逃げたというのを経験しているけど、それは相性の問題もあるかもしれないし。自主映画の場合は、ギャラが見合ってどうこうという世界じゃないから、監督と合うか合わないかとか、作品にどのぐらい向き合うかというのは、影響があるかもしれない。でもね、基本的に僕の知っている映画監督って、みんなちょっとおかしな人ばっかりでした。僕も商業映画をやりながらそういう技術を頑張って習得しただけで、コミュニケーション能力はなかったんです。だから全く気にしなくていいと思うんです。

――ほかに森田監督から、入江さんに何か聞きたいことはありますか?

森田:入江監督はゆうばりでグランプリを獲られてからの活動というのは、どのようにされたのですか。

入江:僕の場合、すぐに次の作品に取りかかったんです。グランプリで賞金というか助成金が出たので、それを元手に。あとはオリジナルの脚本を常に持ち歩いて、すぐに見せられるようにしていました。常に出せる脚本とか企画を持っていよう、というのはありましたね、当時。

森田:かばんの中に常に?

入江:そうです。あと、「何か脚本書いてみない」って言われたらすごく頑張って。プロが1カ月かかるんだったら、自分は3週間や2週間で仕上げます!という、そういうことは試みていました。

森田:そういう相手は、『SR サイタマノラッパー』を公開して、徐々につながっていった感じなのですか。

入江:ハリウッドだったら、インディペンデントの映画たった1本の実績でも、その後すぐに商業映画デビューというのがあるけど、日本の製作者はリスクを恐れて、「こんな若手に任せていいんだろうか」みたいに考えているところがある。なので、僕が『SR サイタマノラッパー』を3本作ったというのは、けっこう大きかったんですね。しかも、撮り方とかルックもちょっと違うやり方をしたので、「こいつはいわゆる商業的な分野でも、対応力があるんじゃないか」と思ってもらえたところがあって。だから森田監督に僭越ながらもアドバイスができるとしたら、やはり次の作品、その次の作品と3本ぐらいは作って、「こういうことができる監督なんだ」「こういうことを突き詰めたい監督なんだ」というのが伝えられると、たぶん道が開けてくるんじゃないかと。

森田:なるほど。

入江:僕は森田さんが受賞された前の年のゆうばりの審査員をやっていたんです。去年ですかね、ここで上映された『ED あるいは(君がもたらす予期せぬ勃起)』(2017年)という映画が大好きで。その西口洸監督にも早く次の作品を作った方がいいよと言ったんです。だって、ゆうばりのグランプリだって毎年出てくるわけで、今年は森田さんだけど、来年また新しいグランプリが出てくるとそれだけ競争が激しくなるわけだから。

――自分のカラーを保ちつつ、いろんな引き出しを見せられるようになればということですね。

森田:そういう意味では、僕は青春ものが好きで、ずっと高校生の話を撮ってきたんですけど、商業映画の青春モノって、今やたらにキラキラと…。

入江:してますねえ(笑)。

森田:僕はそういうのは撮りたくない。もっと男ってすごい、もどかしさとかダサさとかいろんなものがあるのに。

入江:だったら、そういう道を作ればいいと思います。童貞の話が好きだったら、いろんな角度からそれを描き続ければいいし。僕は男子校で、(映画の)彼らのように共学ですらなかった。だからキラキラした学園ものって余計に撮れないなとなって、あれだけは撮るまいと思って、ゆうばり以降10年間生きてきたんです。でも、男子目線で悶々としている人の話を観たい人はいると思うので、そこを突き詰めていくのは全然あり得ると思う。

――入江さんから見て、今の映画の状況は、どういうふうに見えているんでしょう?

入江:やはりSNSである程度評価が固まったものを観に行きたいという、確認作業みたいな人が増えた気はしますね。『SR サイタマノラッパー』の時はまだSNSがなかったんですよ。Twitterも途中から出てきたぐらいだったんで。そういう意味で言うと、今、上映している『AI崩壊』(2020年)なんかでも、ネットを見ると映画を観る前に叩くみたいな人もいます。商業映画になるとそこにも耐えていかないといけない。

森田:『AI崩壊』面白かったですけどね。

入江:森田さんの映画を見ながら思い出してたんですけど。僕が21歳で日芸の学生のとき、深作欣二監督に講義をしてくれと口説きに行ったんです。ずっと頑張って口説いていて、僕はその頃自主映画が嫌だったんですよ、監督のオナニーみたいな感じで。だから「僕は商業映画に行きたいんだ」と言ったら、深作さんは「映画が監督のオナニーで、何がいけない」と言ってすごく怒ったんです。『バトル・ロワイアル』(2000年)の公開後ぐらいだったので、そのときは「何言っているのかな」と思いながら、結局口説いて日芸に来てもらったんですけど。自分が商業映画をやるようになって、あのときの深作さんの言葉は確かだなと思う。やりたくないキラキラムービーとかをやって大勢の観客に媚びても、たぶんそれは面白くないんですよね。自主映画の方が本当に、今回の映画はオナニーシーンいっぱいありましたけど、全開で出せるじゃないですか。それを単純に商業映画の方に持ち込めば、たぶん監督としては一番幸せなんですよね。何か、今日見てて深作監督の言葉をふと思い出してね、そっか、と。そういう意味で言えば森田さんも、高校生の悶々とした青春映画という道を突き詰めていけば、むしろ新しくて観たいという人がいる可能性も大きいと思う。僕もいまは自主映画も好きでよく観にいきますけど、それって商業映画が停滞して同じものが繰り返し生産されている状況を、たぶん自主映画の作家が壊してくれるんじゃないかという期待があるからなんですよ。なので、そこはぜひ果敢にチャレンジしてほしいなと。で、次の企画はあるんですか?

森田:プロダクションと一緒に、ゆうばりの補助金も使って作った作品がありまして。今、編集で、音の段階ですけど、3月までに完成させるという感じでやっていて、また高校生ものなんですが、スプラッターに近い形で人を殺していくという『俺たちに明日はない』(1967年、アーサー・ペン監督)みたいな作品を撮りました。

入江:それはいいですね。今回スタッフは逃げなかったですか。

森田:大丈夫でした。いろんな人いましたけど(笑)。

入江:そうですか、スプラッター的な感じなんですね。それは楽しみです。

左から、森田和樹監督と入江悠さん

2020年2月14日 国立映画アーカイブ 小ホールにて

作品情報・監督プロフィールはこちら

作品紹介(小野寺生哉さん:カナザワ映画祭 代表)

「愛してるからこそ抱けない男と愛してるからこそ抱かれたい女の、愛とSEXの形をめぐる人間ドラマ。監督自らの経験を元に執筆。」とはカナザワ映画祭2019「期待の新人監督」上映時の作品解説ですが、非常にユニークな恋愛映画だと思い当映画祭で上映しました。主演の細川岳くんも愛している自分の彼女を抱けないのに愛していない女に自分の身体を売っている男という複雑な役柄を演じきっていて、この点は当映画祭の審査員の方々も評価していました。また観客からの評価も高かったです。今作から発展させた次なる葉名監督の恋愛映画を見てみたいと思い、次回作を「期待の新人監督スカラシップ」で制作中です。今年7月に上映予定ですので、ご期待ください。

――葉名監督、自己紹介を兼ねて映画を志してからこの作品を撮るに至るまでの経緯をお聞かせいただけますでしょうか。

葉名:よろしくお願いします。ニューシネマワークショップという映画学校に通ったときに、実習の一環でこの『愛うつつ』の30分版のような脚本を書きましたが、そこでは撮れませんでした。それでも、勢いと熱量で尺も全く気にせずに撮りたいものを撮ろうと思ったのが、この作品の制作に至った流れです。

――足立さん、『愛うつつ』をご覧いただきましたが、まずは印象をお聞かせ願えますか。

足立:実は今日2回目だったんですが、最初観たときの印象を言いますと、この主人公がまずあまり見たことのないキャラクターだったんですね。好きな人とセックスできないという。どういうことなんだろう? と興味深く観ていくと、相手の女性の方はやはり好きだからしたいという当然の気持ちがある。このカップルがどういう顛末になっていくのかなというところに惹きつけられて、ものすごく興味深く観ました。

――葉名監督、お客さんからはどういう反応が多いですか。

葉名:おっしゃるとおりで、男性の新田純という登場人物に共感する方は1人、2人みたいな感じで、どちらかというとヒロインのユイちゃんという女の子に共感していただく方がやはり多い。

足立:共感というのは、映画を観るときにそんなに大した問題じゃないと思います。もちろん共感できた方が感情移入という意味ではいいのでしょうけど。あまり見たことのない人を観るというのも、映画とかドラマを観る楽しみの一つだと思うので、そういう意味でとても惹きつけられましたけどね。

――人物がうまく描けているということでしょうか。

足立:(主演の)細川岳さんをこの映画で初めて観たんですが、何か違和感を覚えながら、その違和感が何なのか分からないんですけどとても気になる。先輩が出張ホストを紹介したとき「おまえ、あのころめちゃくちゃだったもんな」みたいなことを言っていますよね。だから恐らく、出張ホストを始めるのと、あの子との付き合いが同じようなころなのかとか、あの子とセックスできないということを先輩に話したりしているうちに、「じゃあ、出張ホストとかやってみる?」というような話になっていったりしたのかなとか。要は、そのモヤモヤしたものを抱えながら生きている様がお芝居に出ていると思いました。

葉名:細川さんには、付き合うのが先とかは適当にしか伝えていないんですよ。僕は俳優部の方々全員に対してそうなんですが、縛るのがとても嫌で、シーンの説明をするのが苦手なんです。この映画でいうと、何でこの人が出張ホストをしているのかとか、家庭に事情があるんじゃないかとか、過去にこういう恋愛の失敗をしたんじゃないかというのを、セリフないしは描写で見せてしまうというのが、当時の僕は今よりものすごく嫌で。俳優に対しても、あなたがそう考えるのなら、じゃあそれを正解にしたいと思う。でもそれをこっちにまで正解と見せつけないでほしいです。僕も監督としては、観ていただいている方々に、この人はこういう人生で、こうなったからこうなって今、抱けないんだよ、ここでユイちゃんと出会って、こういう所でファーストキスして、こういう思い出があるんだよというのもあまり見せたくない。そういうようなことが、もしかしたら、足立さんの中で色々と想像していただけたのかなと思いました。

――足立さんいかがですか。そういうさじ加減というのは、脚本を書かれる上、監督をされる上で何か考えていますか。

足立:そうですね、説明ということに関しては、説明はなくてもいいんじゃないかと思います。だからこの映画の場合も、どっちが正解・不正解ということでもない。でも映画を観ている限りは想像してしまうものなので、そのへんをどんどん想像してしまうというのは、観ていて面白いからということだと思うんですよ。

――葉名監督は脚本執筆中や制作中に、何か悩まれたこと、迷ったこととかというのはありましたか。

葉名:やはり一番つらかったのは脚本執筆中です。さっきの「説明をどこまでするのか、しないか」だったり。あとは、急に波に乗るというか、力が付く瞬間があると思うんですけど、そこに到達するまでがすごくしんどかった。毎回同じことを行えば波が来るのかと思うと全く違うので。足立さんは、脚本に力を与えるためにいつも行っていることはありますか。

足立:おっしゃるように、本当に一作一作波が違って、毎回「あれ、どうやって脚本書いてたんだっけ」と思ってしまうんですよね。取り掛かるときはそういう状態で、それでもまあ、どこかのタイミングで「見えた!」という瞬間はあって。だから、取り掛かり方は僕の場合もバラバラなんですよ。ただ、人物をつかめたときというのが、やはり何か「ああ、いける」と思える瞬間ですね。

――人物というところで、何か気を付けていたことはありますか。

葉名:「キャラクター」にしたくなかったんですね。例えば、新田純は彼女が好きな雪見だいふくを食べるような、ちょっと重い男だからこういう行動をするだろうみたいなことというのは、全部、僕は「キャラクター」だと思っています。それをしてしまうと、一面的、二面的になってしまう。多面性というのを求めて、そこに縛られないように書いたつもりですけど、それはすごく難しくて……。裏返して言うと、僕の中でも固まりきっていないものを俳優さんに当てるということなので、俳優さんから「いや、僕の中の純はこういう行動しない」と言われます。「いや、するから」「何でそれ分かるの?」っていうコミュニケーションを取るのは難しくて。ただ、足立さんの本や作品を拝見していると、何か良い感じの裏切り過ぎない裏切り方というか、人物がまた違う一面を見せてくるというタイミングがありますよね。それをどういうふうに最後キャッチしているのかなというのを、お伺いできればと思います。

足立:僕の場合、まるっきり架空の人物を脚本に書くとしても、「俺はこいつのことをものすごく分かっている」というような感覚になるときがあるというか。知っているからこそ紙の上ではあまりうまく説明できないけど、肉体を持ってそこに存在していると自信を持って言えます。登場人物がそうなるまでどれぐらい時間がかかるかとか、自分がずっと何年も温めていた人間を、この作品でだったら描ける、というようなこともあるので、作品、作品ではバラバラなんですが。

――書いている途中で変わってくることも、ありますか。

足立:ありますね。ただ根っこの部分は、大きくは揺らいでいないような気がするんです。映画の2時間の中で人間はだいたい変わるんですけど、それは何ていうか、(脚本の)方程式のようなもので、本当に人間はそんな簡単に変わるのかというと、なかなか変わらない。ただ、誰でもちょっとは変わりたいという願望を持ちながら生きているんじゃないかと思うので、その部分がうまい具合に劇中でバン! と見えるような瞬間があると、自分の中では面白いものができそうな予感がしますけど。

葉名:例えば、変わった後も変わらない部分ってあるじゃないですか、人間として。変わった後の変わらない部分の延長線上に、そういう行動を取るんだコイツ、というか。例えばサクセスストーリーで、成長したからこういう行動を取るとかだと、それは裏切りではないと思うんです。足立さん脚本の『百円の恋』(2014年、武正晴監督)だと、最後に女性が勝ちたかったと泣きながらも、女性から男性に一歩も近づかない。引き寄せられようとしたら、一回ぐずるけど、一緒に行くんだっていう裏切りがある。彼女のまだ残っている昔から変わらない部分と、変わった部分が葛藤してから、「あっ、そういう行動を取るんだ」という瞬間が生まれる。僕はとても好きです。

足立:なるほど。『百円の恋』に関して言うと、やっぱり多くの方から、あそこで、何か男を一発でも二発でもぶん殴って一人で歩いていってほしいという意見があって、でも、それは僕にとっては最悪の終わり方なんです。主人公は観客を置いて一人で成長していっちゃったんだなというのは、個人的には最もつまらない終わり方だなと思っていて。普通の生理的な感覚として、ああいうお姉ちゃんがボクシングの練習を半年ぐらい一生懸命やって、一試合やってぼこぼこに殴られたからといって、ものすごく人間が変わるかと言われると、たぶんこれぐらいしか変わらない。それぐらいを描ければいいかなと思って、あのラストシーンは「いや、もっと男にビンタ張っていっちゃった方がいいんじゃないの」みたいな意見もありましたけど、そういう意見は聞き流していましたね。

葉名:『愛うつつ』でも「違うじゃん」と言われることもけっこうあるんですが、映画の終わり方って、どんな感じで決めているんですか?終わり方でいつも悩んでいて。

足立:書きながら最後を決めることもあるんですが、実は、心の中では決まっていることが多いですね。そこを決めずに書かれるという方もけっこういらっしゃると聞いて、僕は恐ろしい書き方だなというふうに思ったりするんですけど。この映画の場合はどうでした?

葉名:僕の中では決まっていました。ただ、途中の脚本を人に見せるたびに「最後はハッピーエンドでしょう」って言われることがすごく多くて、でも、それだけは正解じゃないと思ってました。じゃあ、どうフラれるのかというのはすごく悩んで、人がフラれるってどういうことなんだと思いながら、自分が過去にフラれたシーンとかを思い返しながら、何とか着地点を見つけられました。

足立:いや、フラれてよかったなというか。ただ、あの女の子は最後ああいうふうにセックスして振るつもりだったのか、それとも一度ヤッて別れる決心がついたのか、どうなんだろう、とあそこで女の子の気持ちをぐっと考えてしまった。セックスしたからには、たぶん今後もああいう関係をさらに続けていきたいと女の子は思うでしょうけど、それはそれで相手のことを余計苦しめると思って自ら身を引いているのか。どうなんだろう?

葉名:僕の中では、女の子はエッチしたいだけじゃんって、最初書いたときはすごく嫌悪感があったんですけど、ユイ役の山本和穂さんと話しているうちに、ああいう女性の行動がゆえに、たぶん彼は今後4、5年は、あの女の子のことを引きずるんだろうなと思いました。そこの力はすごく欲しかったんで、あのような結末になりました。なので、ユイちゃんが、どうしてセックス後に、どこで気持ちが切り替わったのかということを説明せよと言われても、僕はできない。

足立:セックスする前にユイちゃんが話していることも、ベレー帽がどうとか、相当くだらない話で、朝の道を歩いているロケットの話も、こいつこういうときに何かつまんねえ話をしてるなと思って、それが面白いんですよね。ああいうときって口を開いちゃうなというのがあって、そこでフラれるというのが、個人的には好きなんです。

葉名:ベレー帽の話もロケットの話も、撮る5分ぐらい前に「ベレー帽の話してもらってもいいか」と山本さんに言ったら、「本当に言ってます?」と。駄目かなと思いながら撮ったので、それがはまってよかったです。

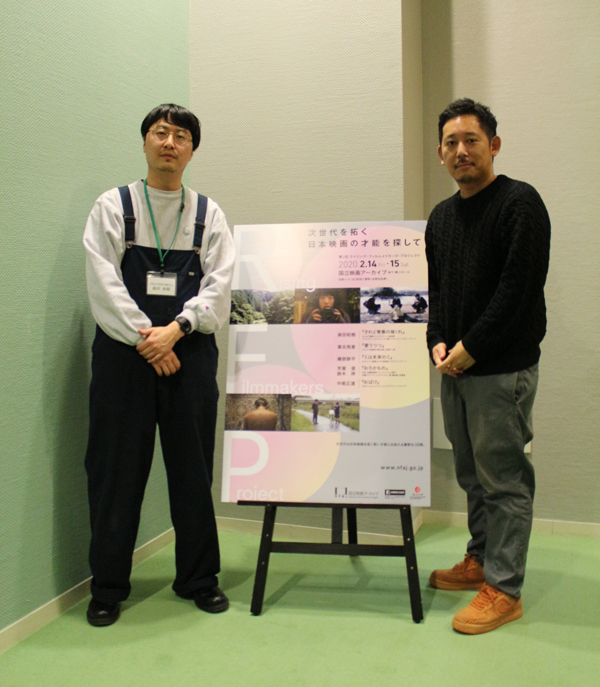

左から、足立紳さんと葉名恒星監督

2020年2月14日 国立映画アーカイブ 小ホールにて

作品情報・監督プロフィールはこちら

作品紹介(長谷川敏行さん:SKIPシティ国際Dシネマ映画祭 プログラミング・ディレクター)

本日ご覧いただく『ミは未来のミ』は、卒業を控え、それぞれ進学、就職などの決断を迫られる高校3年生の男子たちが、交通事故にあった親友の名誉を守るためにある計画を実行する、おかしく切ない青春グラフィティです。

大阪に拠点を置く磯部鉄平監督は、だめキャラを可笑しく、そして愛おしく描くスペシャリストで、2018年の本映画祭国内コンペティション短編部門で優秀作品賞を受賞した『予定は未定』に続き、本作では長編、短編を問わずすべての日本作品から、次回作に対しSKIPシティ彩の国ビジュアルプラザでの制作支援の権利が与えられるSKIPシティアワードを受賞しました。また、共同脚本は『予定は未定』の永井和男さんが担当し、本作でも磯部・永井コンビならではのユーモアが随所に光っています。主演の櫻井保幸さんは、話題のインディペンデント映画に出演が相次ぐ期待の俳優で、2019年当映画祭国内コンペティション長編部門で優秀作品賞を受賞した『サクリファイス』にも出演されています。

最後に宣伝となりますが、本作が今年5月29日からアップリンク吉祥寺で劇場公開になることが、本日発表されました。続く6月5日からは『予定は未定』も公開となりますので、これからの磯部鉄平監督の活躍を是非ご期待ください。

――まずは磯部監督から自己紹介も兼ねて、映画の道を志されてから『ミは未来のミ』を撮るに至るまでの経緯を簡単にお聞かせください。

磯部:本日はありがとうございます。子どものときから映画好きやったんですけど、20代のときは調理師とかをやっていまして、30歳ぐらいのときにやっぱり作ってみたいなと思って、働きながら夜間部のビジュアルアーツ専門学校という所に2年間通ったんです。卒業して自主映画を撮ろうと思いながら、日常にまみれてだらだら6、7年ぐらい経って。ヤバい! となって2016年から自主映画を撮りだしました。短篇をそこからだだだだっと8本ぐらい撮って。長篇をそろそろ撮りたいなと思ったときに、「八王子ShortFilm映画祭」の助成金が30万円くらいもらえるという企画に受かり、そこに自分のお金を足して、20分で作らないといけなかったんですけど、怒られへんかなと思いながら60分で作りました。

――犬童さん、『ミは未来のミ』をご覧になった印象をお聞かせ願えますか。

犬童:短編をいっぱい撮っているから、技術的にすごくこなれていて、自分の撮り方や演出の手法をちゃんと持っている映画だなと思いました。今、お幾つでしたっけ?

磯部:今度41歳になります。

犬童:最近始めたけど、すごく経験を積んできたというのが、ちゃんと映画に表れていますね。

――この映画の発想はどういうところから生まれたのでしょうか?

磯部:ベースとなったのは高校3年生のときの自分の体験です。友達が死んじゃって。まさか死ぬと思ってないから、他の友人たちでエロ本の隠し場所を教え合って、みたいなことがありました。長篇を作るなら、その話を撮りたいなあと思っていました。実際はもうちょっと地味だから、どう一本の映画にするかは悩んだんです。共同脚本や、メインのスタッフ4人ぐらいで高校時代の思い出をどんどん話して、主人公に片思いの女の子がいて……みたいな話を足しました。けっこう難しかったです。

犬童:ただ、自分の経験がもとになっているせいもあると思うんですけど、虚構性が弱い映画だなとは思いましたね。エロ本のような、死んだときに残しておくとまずいものをみんなで消し合うというのが基本アイデアだとする。その上で、観ている側が驚いたり、意外だなって感じたりするような瞬間が映画に立ち現れてほしい。そう考えると、僕はこの映画は、エリート校の話にした方が面白いんじゃないかと。

磯部:エリート校ですか?

犬童:例えば、みんなで楽しそうに遊び合っているシーンがありますね。超エリート校の仲間という設定にすれば、そういう瞬間が滅多にない貴重な時間になります。普段だったら勉強ばかりしていて、話もしないような連中が、そういうことをしてしまった瞬間が映画に立ち現れてくる。でもこの映画では、暇そうだから毎日こんな感じなのかな、で済んでしまう。シーンが「立ち現れてくる」という感じとはちょっと違うんですよ。もちろん、それが悪いというわけではないんですが。

――もっと虚構性を活かしたほうがいいと?

犬童:僕だったら、今のままの設定だと撮っているときにちょっとつまらない。自分たちの経験した青春をもう一度再現したいという欲求が強いのは分かるし、誰もがああいう時間は持っているので、それを呼び覚まされてそれに浸れるということで言えば良い映画なんだけど、僕はもっと意外なものが観たい。だから磯部さんも、今後映画を作るときの視点として、自分のアイデアを大事にしつつも、虚構として一旦考え直した上で、でも、やっぱりこういう青春をやりたいんだという、そういう(思考の)サイクルは持っていた方がいいんじゃないかなと思います。

青春ものってどうしても浸っちゃうじゃないですか。自分の経験に根差して、流れていた時間に。そういうところに行きかねないので、一回真逆に行くような視点を持ってみてもいい。映画ってしょせん嘘だから。やはりサスペンスと驚きと意外性が映画を引っ張っていくところがあるので、それが一番立つには、このアイデアだったら何かなと考えてみる。次の映画を作るときに一回そのサイクルをたどったら良くなるんじゃないかなと言っているだけで、この映画が駄目だということではないんですが。

――プラネタリウムのシーンが印象的でした。なくても話が通じるシーンではありますけど、作品のテーマを象徴していましたね。

犬童:同感で、プラネタリウムの場面はすごく良いシーンだと思います。僕の中に優れたプラネタリウムのシーンがある映画というのがあるんですよ。例えば、『理由なき反抗』(1955年、ニコラス・レイ監督)とか、川島雄三監督の『わが町』(1956年)とか。そういう「プラネタリウム、やっぱり映画の中で最高だ」みたいなシーンがあって。この映画のプラネタリウムもそれに近づく良いシーンでした。

ただ、また同じことを言うんですが、あそこは人が集まるシーンじゃないですか。普段は集まれない連中が集まっている方が、もっとよく見える気がするんです。一度も集まってない連中が、夢の中のプラネタリウムで集まっていたら「わあ、すげえ!」ってなる。

だって、絶対に好きで、やりたくて撮っているわけじゃん、あのシーン。そうしたら、プラネタリウムのシーンを最高にするためには根本から変えてもいいと思うんです。設定を変えても、あのシーンを最高にするみたいな。映画の中でたった一度だけ、ばらばらな人間がプラネタリウムで一緒になった、ぐらいに立てるやり方もあるので。

変な話、原作ものだとなかなかそういうことができないわけです。オリジナルだったら何をしてもいいわけじゃないですか。

収まりのいい方向へ行きそうになったら、一回驚かせるにはどうしたらいいかということを、好きで撮ってる映画だったら考えてもいいんじゃないのかな。最後、(エロ本を)燃やしに行くときも橋で友達が待ってるじゃないですか。絶対に来るはずがない連中があそこで待ってたら、最高だと思うんですよ。

――なるほど。磯部監督はいかが思われますか。

磯部:良いこと言うなあ、ほんまに。

犬童:例えば自分の経験した青春を再現してみせるとして『アメリカン・グラフィティ』(1973年、ジョージ・ルーカス監督)みたいな映画がある。でもさ、ルーカスは超オタクだから。普通の青春を描いているようでも、車と音楽の超オタクが作ると特別の映画になったりするというのはあるとは思うけど、そのままやってもなかなかそうはならない。別に批判しているんじゃなくて、この映画、すごく良くできているなと思ったんです。全てが完成されているというか。でも、これだけの技術はもっと違う生かし方もあるなと感じたんですよ。だからいろんな視点から考えて、それから撮るというのもいいんじゃないのかな。

――磯部監督からは、犬童さんに聞いてみたいことはありますか。

磯部:もう全部聞けましたけど(笑)、そうですね、僕はいつも3〜4人で映画を撮っているんですが、(撮影チームの規模が)大きくなったら監督として何か変わることはありますか?

犬童:17歳で最初に映画を撮り出したときは、僕とクラスメートのイケダ君しかいなかったんです。お互いに出て、二人しかいないなかで撮り始めたんだけど、スタッフが100人になっても同じです。撮ろうと思うもののために必要だから人数が増えているだけで。

出演者についても同じで、最初の僕の映画って美術部の後輩のハラ君が主役だったんですけど、ハラ君を撮るのも、『引っ越し大名!』(2019年)の星野源を撮るのも同じなんですよ。つまり、商業映画は俳優を撮っていると思われているけれども、結局は、その人を撮っているということなんです。星野源は侍の役をやっているんですけど、星野源を撮っているし、中谷美紀を撮っているし、その俳優を撮っている。役と本人が五分五分で、本人を撮ろうと思っていた方が得なんですよね。役を作り上げるというつもりで撮っても、結局演じている人はその人なので、その人が魅力的に見えるという考え方が半分を占めていた方がいい。

はっきりとそう思ったのは、CMをいっぱいやったせいかもしれないです。CMって、役で出ても絶対その人なので。映画も基本的にクリント・イーストウッドが出ていたらクリント・イーストウッドですよね、みたいなのがあるじゃないですか。

それで言うとこの映画は、まだ出演者に自分の書いた役をやらせようとし過ぎているなとは思いましたね。役から逸脱して本人の方に転んでしまうことをちょっと怖がっているというか。この映画に出ていた人たち、みんなすごくいいなあと思ったんです。僕たちの頃の自主映画は、出演者は全員友達だったので、羨ましいというか。みんないい演技をするしチャーミングな人たちなので、役にはめ過ぎていないかなというのが、ちょっと気になりました。

――磯部監督、キャスティングはどういうところから集められたんですか。

磯部:主演の櫻井保幸さんだけは指名しましたが、あとは全員オーディションに来てもらった人たちですね。

犬童:それはオーディションしたときに「いいなあ」と思った人で撮っているわけでしょう?

磯部:そうです。

犬童:その「いいなあ」と思ったときの自分の欲求が、もっと出ちゃっててもいいんじゃないかと思います。そういうつもりで撮ると違うんです。何かをやってもらうときに、「いいなあ」と思ったところはちゃんとあるか、というふうに見る。そうすると、その人が出てくると楽しい、その人が来るだけでうれしいみたいな俳優の人ができたりする。映画はドキュメントだから、どうしても。

逆のことを言うけど、映画って虚構だけど、カメラはもともとドキュメントのためにしかできてないから、結局そこから離れられないというのもあると思うんです。嘘をつくためにカメラは作られていないですよね、本来的に。さっき言った、その人本人を撮るつもりで演出した方がいいというのは、そのせいもあるのかもしれないですね。だから半分ドキュメントで半分虚構というバランスで俳優を撮った方が、カメラにもマッチするし、より良いキャラクターになってくるというか。

磯部:ちょうど3月に新作の長篇を撮る予定で、今、脚本を書いたりしているときなので、すごくためになりました。

犬童:脚本、早く一回他人の目になって読み直してみるといいと思うよ。

磯部:そうですね。貴重なアドバイスを、ありがとうございました。

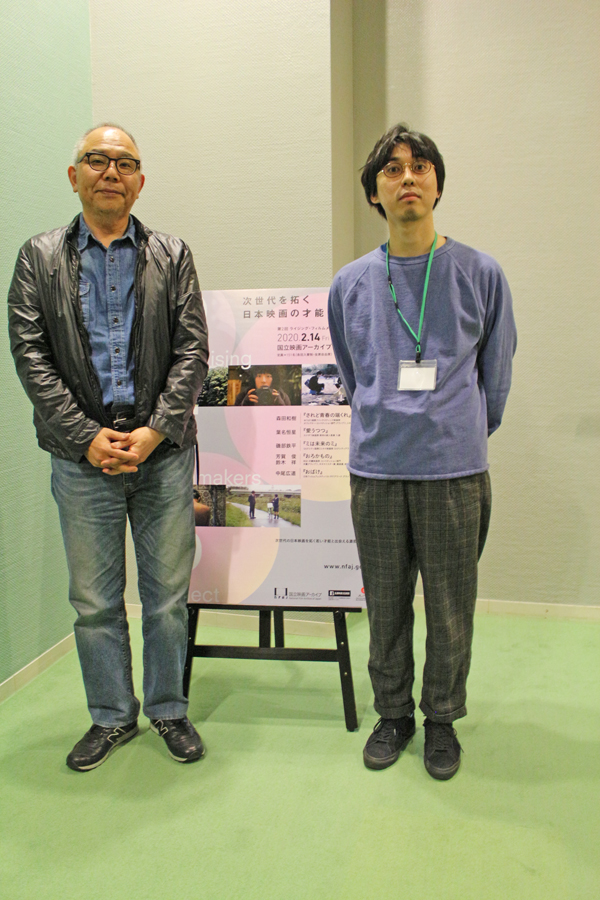

左から、犬童一心さんと磯部鉄平監督

2020年2月15日 国立映画アーカイブ 小ホールにて

作品情報・監督プロフィールはこちら

作品紹介(掛尾良夫さん:田辺・弁慶映画祭 特別審査員長)

毎年選考のときにはいろんな議論が出るのですが、『おろかもの』は多くの賞を独占したように、すんなりと決まった作品です。

ちょっとミステリアスな進行の映画で、親のいない兄妹のところで、兄の婚約者が一緒に暮らすようになる。でも実は、その兄が浮気をしているということに妹の高校生が勘づいて、思っていた兄と違う姿に嫌悪を抱き、兄を尾行して浮気相手を突き止める。突き止めていったところ、その浮気相手に奇妙に引かれていく。揺れる女子高生の姿と浮気相手の女性、婚約者という三人の女性の心の動きや関係がものすごく絶妙に描かれていて、そこがこの映画の見どころだと思います。96分という自主映画としてはそんなに短くない長さの作品ですけれども、全くダレることがなく一気に観られると思います。

――監督のお二人から自己紹介を兼ねて、いつぐらいから映画を撮ろうと思われたか、そして『おろかもの』を撮るまでの経歴を教えていただけますか。

芳賀:今日は本当にありがとうございます。僕と鈴木は日本大学芸術学部映画学科で一緒になって、僕は撮影コースで、鈴木が監督コースで一緒に映画を3本作って、マブダチみたいな関係で大学を卒業しました。それから僕は映画とかコマーシャルの撮影助手に進んで、いつか撮りたい映画を作りたいなとずっと胸に秘めながら何年かやりました。僕の親友の、向こうに座っている沼田くんという脚本家が「こんな脚本あるんだけど」って、書いてくれたホンを見たら、「うわ、これは絶対やりたい」と思って、それで作ったのが『おろかもの』です。

鈴木:僕自身は、今から10年以上前の大学の卒業制作を最後にずっと撮っていませんでした。何本かやろうとしたことはあったんですが、ちょっと至らない点があって、企画をつぶしてしまったんです。村田唯さんの映画や塚田万理奈さんの映画に助監督で入って、年に1本は何かしら携わってはいたんですけど、今回芳賀くんの方から「また二人でやろう」って誘ってもらって、そこから始まった映画ですね。

――沖田さん、『おろかもの』をご覧いただきましたが、印象に残ったところをお願いします。

沖田:印象に残ったところですか。それはまあ、羊かんを持っていったら妹に怒られるというシーン、あれ最高ですよね。面白かったです。あと、沼田さんという方が書いた脚本を二人で監督するというのは、かなり珍しいケースなんじゃないかと思いました。船頭が多いというか。どういう進み方でこの映画ができるか想像するのが難しい。そこがすごく面白いなと思って。俳優さんもたぶん同じようなことを思ったんじゃないでしょうか。

芳賀:現場でのすみ分けは、基本的にはここからここまでが鈴木君で、ここからここまでが僕です、とは決めていなくて。僕がテンション上がり過ぎて「よっしゃ行こう」とやっているときに、「ちょっと冷静になろう」と鈴木くんが言うときもあれば、鈴木君が突っ走っているときに、僕が冷静に「ここはこうした方がいいんじゃないか」と言ったりとか。とにかく互いが互いを支え合うような感じで。変な話なんですけど、DNAが同じ構造でできている感じなんです。大学時代のある日、『ハプニング』(2008年)というM・ナイト・シャマラン監督の映画があって、みんなが駄作だと言っている。「それすごい好きなんだよね」って言ったら、鈴木くんは「分かるよ」って。

沖田:『ハプニング』好きなの?

芳賀:あと「『マトリックス レボリューションズ』(2003年、アンディ&ラリー・ウォシャウスキー監督)も好きなんだけど」と話したら、鈴木くんも好きだったので、「そもそも、好きな映画何なの?」と訊いたら『ターミネーター2』(1991年、ジェームズ・キャメロン監督)だったり。お互い『ターミネーター2』を観て、映画を作ろうと思ったんです。

沖田:(鈴木監督と)表情が全然違うじゃん(笑)。

芳賀:脚本の沼田くんも基本的にすごく趣味が似ていて、血のつながらない兄弟なのかなって。三人が三つ子みたいな感じでやっていたので、混乱はなかったです。

沖田:脚本がまず良く、それにいろいろなものが乗っかって、いろんなことがうまくいって。それが最初の勝ちだと思うんですよね。監督はプレッシャーを感じなかったんですか。

芳賀:確かに、脚本がまず面白かった。あと裏メッセージというか、「ここはきれいに撮らなかったら、ただじゃおかないぞ」と書いてある部分とか、「この難しい感情をどう表現するのか、それはおまえが考えろ」と書いてある気がしながら読んでいました。僕は脚本を読んでから、すごくいろんな映像が頭に浮かぶタイプで、ここはこのレンズで撮ろうとか、ハイスピードだったらここは何コマで撮ろうとか。むしろそういったプレッシャーを掛けてくる沼田君よりすごい作品を生んで、さらなる怪物みたいな子供にしてやろうと思ってやったんです。

――『おろかもの』を作っている上で、何か悩んだところはありましたか。迷った点、難しかった点でも。

芳賀:そういうことがあまり思い当たらないぐらい、ずっとマグロみたいに泳ぎ続けて脳内アドレナリン全開でやっていたので、あまり迷いはありませんでした。でも、一点だけちょっと損したかなと思ったのは、結婚式のシーンを短い時間の中で100カット近く撮らなきゃいけなかったことですね。後で映像を観たときに、エキストラがつながっていないところが多かったので、今日観ていて胸が痛くなりました。

沖田:別に「つながってないなあ」って思って観ないですから、それは本当に気にしなくていいよ。大人数で何かやるとき、絶対つながらないなというのはあるんですよね。だからそれが意外と自由にがーっとみんなが動いたときの良さみたいなのがあれば、多少大丈夫。多少どころじゃなかった?

芳賀:そうですね。

沖田:僕は女優さん二人がいいと思いました。まず台本にこれどうしたらいいかというのがあって、そこにさらに女優さんの知恵が乗っかっているような感じがあって。本当、何でしょうね、女の人が軒並みかわいらしい。撮ったのは芳賀くんなんだなあと思って、面白いなあ。

――妹役の笠松七海さんと兄の浮気相手役の村田唯さんは、どのように選ばれたんでしょうか。

芳賀:もともと僕がすごく惚れていて大ファンな女優二人でして、勝手に僕と沼田とで、ヒロインみたいに思っていたんです。この二人で映画を撮りたいという話を沼田君とずっとしていて、ある日「こういう脚本があるんだけど」と沼田くんが言ってきて。当て書きした感じがすごく強くて、それは果歩役の猫目はちさんについてもそうでした。だから撮影中もずっと恋しながら撮っているような感じでした。

――鈴木監督は現場で、何か悩んだりしたところはありますか。

鈴木:そうですね、たくさんあるわけではないですけど、役者さんのお芝居の邪魔をしないためにはどうしたらいいか? というのは常々考えていましたね。演出をしているとき、そうじゃないときのバランスも考えてはいました。

――その点、沖田さんはいつもどうされていますか。

沖田:どうですかね、ケースバイケース。でも、大概こっちが意固地になっているときって良くないことの方が多い。監督がここは絶対にこうと言って演ってもらったものは、上がりを見ると肩にめっちゃ力が入っているな、みたいなことの方が多いような気がします。でも、やりたいことはやりたいですからね。

芳賀:こだわりと全体的な上がりを予想したときのバランスを引いた目で見るのは、難しいですか。

沖田:そうですね、俳優さんが何か自分が考えている以上のことをしてくれたときは、うれしいじゃないですか。だから、そうなるように「なるといいなあ」と思いながらやるんですけど、どこかで自分でも譲れない部分があって。一概にどっちにした方がいいとかは言えない気がします。その人との関係もありますし。恋しながら撮っているんだったら、何だろうなあ、何も言えないですものね。

――お二人からすると沖田さんは日大芸術学部の先輩で、芳賀監督はコースまで一緒なんですね?

芳賀:在学中に撮影コースのみんなで『南極料理人』(2009年)を観に行って、「人生で最高の映画だ」なんて言ったりしていたら、「沖田監督って、実は撮影コースなんだ」と。何で撮影コースなのか、ずっと気になりながらこの10年生きて……それは嘘ですが、何でだろうなあというのは聞きたかったです。

沖田:学費が高かったので、手に職つけたいなと思って、とりあえず、学費の一番払いがいのあるコースに行ったんです。でも、別にカメラマンになりたいわけでもなかったので、全然モチベーションも上がらなく、何をしていいか分からなくなり、機材を一生懸命使う人たちの後ろで「頑張っているなあ」と思っていました。後で素直に監督コース行っとけばよかったと思いました。でも、自分で映画を撮りたいと思ったときに、周りに技術ができる人がけっこういたんですね。それがすごくラッキーだった。

鈴木:沖田監督は商業デビューされるまで期間があるじゃないですか。その間は、映像の仕事だけをされていたんですか。生活費を稼ぐ上で、映像関係じゃない仕事もされていたのでしょうか。

沖田:不動産の広告を作るアルバイトをしながらマイペースにやっていましたね。僕はあまり長篇映画を撮る方ではなくて、短篇だったら2、3日で終わるから、みんな手伝ってくれるので、ちょっとお金ができたら短篇撮ろう、みたいなことを繰り返していました。見せて撮ってというのを繰り返していたら、ちょっと長いのを撮りたくなってきて。

――その時代に、心がけていたようなことはあったのですか。

沖田:企画はたくさん考えていました。企画書のテンプレートみたいなものをもらって、いろいろ自分で考えていたんですけど、一つも実らなくて……。でも、仕事が来るようになったときに、昔の引き出しからテレビドラマのアイデアだったりを出しましたね。常にこんな映画があったらいいなという考えはずっと持っていた。「最近何かやりたいことないの?」と言われたときに、「いや、それがですね」と三つは出せるように準備はしていた気がします。

――芳賀監督、鈴木監督は、今後どのような監督を目指されているのですか?

芳賀:個性派で、とか、こういうアクション映画を作っていきたい、とか、そういうことは今は考えていません。ただ、この国だけじゃなく世界に向けたこと、個人に言いたいことが、たくさんたくさんあって、いろんな怒りも悲しみも喜びもあるんですけど、やっぱり僕は怒ってて、それを死ぬまで沼田くんと発信し続けたいなと思っています。今、考えている企画はすごく繊細で面白い作品になりそうなんです。幽霊が出てこないホラー映画のような。

沖田:素晴らしい。

鈴木:僕は、ちょっと偏差値が下がっちゃうかもしれないんですが、死ぬまでにサメ映画を一本撮ってみたいなという思いは強くあります。

――またお二人はコンビを組まれるんですか?

芳賀:サメ映画であれば、一緒に撮りたいですね。

沖田:撮ればいいじゃないですか。いいじゃないですか、サメ映画。

――そろそろお時間が来ましたので…。

芳賀:最後に沖田さんに一言だけ良いですか。ただ自分の気持ちを伝えたいだけなんですけど。僕、撮影助手として映画の現場に行ったりし始めたときに、あまり有能なほうじゃないので、すごく怒られて何回もこの業界から足を洗おうと思ったことがありました。その度に僕は『キツツキと雨』(2012年)という作品を思い出してやってきました。あの映画があったから続けてこられたなとすごく思います。『横道世之介』(2013年)も、沼田くんと一緒に観に行ったんですけど、観た後、一言も感想をしゃべれなくて、部屋に戻って1時間ぐらいしてから、めっちゃ号泣するようなこともあって。生きるっていうことが何でこんなにきれいなんだろうと思ったことが、僕にとって希望というか、励まされてきたんです。この場を借りて、沖田監督、本当にありがとうございます。

沖田:こちらこそ、そんな。ちょっと人と人が仲良くなったりするとか、それだけで面白がったり、僕はそういう映画が好きなので、『おろかもの』もそういう側面があるなと思いました。この二人がもし仲良くなったらいいのにという皮肉な話。皮肉に何か面白さがあるなというところに親近感を覚えました。二人でやるのかも分からないですけど、これからも毎回形を変えながら続けていったら、きっと本当に大きな、「やったぞ」という日本映画ができるんじゃないかなという気がすごくしたので、ぜひ頑張ってください。

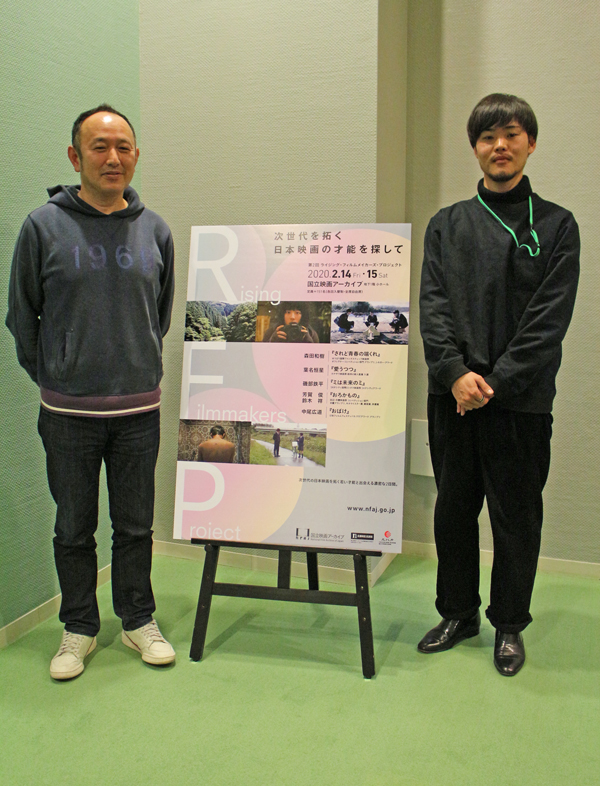

左から、沖田修一さんと芳賀俊監督・鈴木祥監督

2020年2月15日 国立映画アーカイブ 小ホールにて

作品情報・監督プロフィールはこちら

作品紹介(茨木玲子さん:ぴあフィルムフェスティバル 広報)

本作は、「PFFアワード2019」の最終審査員である斎藤 工氏(俳優・映画監督)、白石和彌氏(映画監督)、西川朝子氏(映画プロデューサー)、野村佐紀子氏(写真家)、山下敦弘氏(映画監督)を唸らせ、満場一致でグランプリを獲得しました。

ひとりで創作するという道を進む中尾広道監督は、 “やりたいことをやる”という純粋な気持ちで、期限を設けず、納得のいくまで制作を続けます。

そして、自身の映画制作を「映画をつくるというよりは映画を探す行為だ。」という中尾監督は、特にあてもなく、街中や自然で面白いと感じた現象や風景を撮りためていきます。

これまでの作品『船』(2015年)では、日常が大自然へとつながっていく大冒険を描き、続く『風船』(2017年)では、部屋に居ながら顕微鏡で無限の宇宙を表現し、両作はPFFに入選。そして、2019年、この『おばけ』では、宇宙の星たちに見守られながら、ひとりで自主映画をつくり続ける自身を俯瞰して映画を撮りました。 日々の生活の中で目に映る煌めきやときめきが映画に吹き込まれ、作ることと生きることが結びついた作品です。

観客の皆さまには、ぜひ、中尾広道監督の今後も見続けて欲しいと思います。

――自己紹介を兼ねて、映画を撮りたいと思ってから、『おばけ』を撮るに至るまでの経歴を教えていただけますか。

中尾:ご覧いただいてどうもありがとうございます。僕の友達が自主映画を撮っていて7、8年ぐらい前に、たまに手伝ったりしていたんです。そのときに、「面白そうやな。僕もやりたいな」って言ったら、「じゃあ、カメラ貸したるわ」と。それがきっかけで始めました。そこから、だいたい2年に1本ぐらいのペースで撮っていて、この『おばけ』は4作品目です。今までは20分〜40分ぐらいの作品を撮っていて、1本目がイメージフォーラム・フェスティバルでノミネートされて、続く2本目、3本目は、ぴあフィルムフェスティバルでノミネートされたんですけれども、賞はもらえなかったんです。僕、賞金目当てでやっていたんです。お金もらえたら、次も作れるので。ただ、賞をもらえるような作品は、僕には撮られへんの違うかなと思ったんですね。でも諦める前にもう一回ちゃんと賞を狙って一生懸命作ろうと、気合入れてやったのが、この『おばけ』ですね。

――犬童さん、『おばけ』をご覧になった印象はいかがですか。

犬童:一対一で映画と向き合っている中尾さんの映画を観ると、何て言うんですかね、今、中尾さんほど自分が映画と真剣に向き合っていないなという、滝に打たれたような気がしました。

――あえて一人で作ることを選んでいる理由を教えていただけますか。

中尾:友達がいてないので、一人でやってますけど、逆に一人じゃないとできないこともあるんです。というのは、自分は最初から全体を見渡せているわけじゃなくて手探りで進みながら作っているので、スタッフの方がいらしても的確な指示を出して引っ張っていけないんですよ。その場、その場の思いつきで、どんどん作業を進めていくことができるというのが一人じゃないとできないことの一つ。

もう一つは、時間をかけて考えることです。一人で作業するとかなり時間がかかるんです。無駄なこともけっこうあるんですけど、そのかかってしまう時間が頭を整理するのに必要な時間でもあるので、2年とか3年かかってても、それはそれでいいのかな、これが自分のペースなのかな、と思ってやっています。

犬童:自分が高校生のときに初めて8ミリを撮りだしたときも一人だったので、わかりますよ。彼は「整理できる」と言ったんですけど、あともう一つはね、一人でやっていくと「発見できる」んですよね。僕の経験で言うと、高校生のときって映画なんて作ったことがないし、教えてくれる人もいない、プロの現場も知らないし、どうやって作っているかも知らないし、モンタージュもよく分かってない。だから一人で向き合うと、こういうふうにできているのか、みたいな発見がある。望遠レンズにするとバックがボケるとかね。高校生のときはよく分からないから、ズームしてその人を撮ったときに「バックがボケた!」みたいな。例えば、本をめくっているのをいくつか撮って、何となくその二つをつないだときに、つながらないでおかしいなと思って、ページをめくるタイミングでつないだら「アクションってつながる!」みたいな発見をする瞬間がある。一人で撮るのは面白いし、映画との関係が深まっていく。そういう良さがあるんです。

――中尾監督もそういう発見がありましたか。

中尾:はい。ズームしてバックがぼける瞬間が見つかったとき、めちゃくちゃうれしかったですね。2本目の最後の最後で気づきました。今まで自分が観ていた映画と同じようなボケ方をしていたので、それはほんま数少ない友達に報告しました。

犬童:映画史を自分で発見するというのがあるんです。僕は最初に作った1時間の映画を高校の文化祭で上映したとき、ロールチェンジがあるわけです。すると、中身がつまらないから1回目のロールチェンジで全員帰っちゃう。しょうがないから、その日の夜に30分に短くしたんですよ、2日目のために。そのときに何を発見したかというと、これがね、ゴダールと一緒ですよ。ジャンプカットです。最初はモンタージュも分かってないから、ワンシーンをすごく長く撮っていたわけ、それをやたらジャンプカットをしながら30分にした。それがPFFで入選したんです。ゴダールから何年ぐらい遅れているのかな? 一人で撮るとね、自分で気づく。

――それは面白い体験ですね。

犬童:この『おばけ』を観ると、そのころの自分を思い出すんです。昔の方が俺はちゃんと映画を作っていたという気持ちを。この映画だとフレームイン・フレームアウト。いつの間にかブレッソンを自分で発見しているみたいな。自分一人でカメラ回して、一人しかいないから、ああいうフレームイン・フレームアウトの撮影になっている。何でこんなブレッソン的なフレームイン・フレームアウトなんだ、格好いい! みたいなのもあるし、すごく良い映画ですよね。

中尾:ちょっと無意識にやっている部分もありますね。

犬童:そうなの? 映画の中でポスターが貼ってあったけど、一番好きな映画監督はフランソワ・トリュフォーとウディ・アレン?

中尾:はい。

犬童:全然、トリュフォーとウディ・アレンじゃないよね。

中尾:自分では、やっているつもりなんですけど、全然、そこまで行けてないだけじゃないですかね。

――中尾監督から犬童さんに聞いてみたいことは?

中尾:犬童監督の作品は、音楽の使い方がものすごく効果的で、(どこかに)連れていってもらえるというか、音楽の鳴るタイミングにいつも心を掴まれます。音楽を選ぶタイミングは作品によって変わると思うんですけど、いつなのか。脚本を書く前なのか、脚本が仕上がってからなのか、撮影中なのか、教えていただきたいと思います。

犬童:脚本を作っている最中に、音楽をやってほしいなと思う人が出てくる場合もあるし、全然思いつかない場合もあります。例えば、『ゼロの焦点』(2009年)という映画のときは、僕が「ゲルニカ」というバンドの上野耕路さんだったらやれるかもしれないと思いつきました。『ジョゼと虎と魚たち』(2003年)の音楽をくるりにお願いしたときは、プロデューサーがその前に担当した映画でSUPERCARの曲を使って成功していたので、「エンドロールを誰かの曲にしたい」と、それで「くるり、どうかな」って言ってきた。僕はくるりのPVをよく観ていたので、あのアレンジができるんだったら映画音楽はできるはずだと思って、くるりに曲を頼みました。そういうふうに経緯はそれぞれですね。

――アレンジができると映画音楽ができるというのは、どういうことでしょうか。

犬童:場面に合わせてメロディをいっぱい作れなくても、一つのメロディをアレンジを変えて場面に合わせることもできます。映画音楽ではアレンジの力がものすごく重要なので、岸田さんに「自分のバンドのアレンジは全部自分たちでやっているんですか」と確認したんですよ。そうしたらやっているというのでお願いしました。『メゾン・ド・ヒミコ』(2005年)は細野晴臣さんにお願いしました。アニメの『銀河鉄道の夜』(1985年、杉井ギサブロー監督)の音楽を細野さんがやっていて、一音鳴ると映画の世界に入れるという音楽なんですよね。『メゾン・ド・ヒミコ』に必要なのはメロディよりも、一音の力の方が重要じゃないのかなというのがあって細野さんに。という感じで毎回違うんですが、最近はだいたい上野耕路さん。上野さんの師匠は伊福部昭さんという『ゴジラ』(1954年、本多猪四郎監督)とかの作曲家なのね。上野さんは映画音楽をものすごく勉強している人で、日大芸術学部で映画音楽を教えてたりするんだけど、商業映画の作り手なんです。だから映画音楽というものを、ちゃんとやってみようと思って、なぜかずっと上野さんを選んでいます。ところで、『おばけ』の途中で入っている曲というのは、作っていただいたの?

中尾:全部、友達の曲ですね。

犬童:それは先にあった曲を後からあてているんですか。それとも(映画のために)作ってる?

中尾:先にあった曲をあてているのと、僕の依頼でちょっとアレンジし直してもらったりとかもしています。弦楽器の部分は波多野敦子さんという作曲家の方の既存曲を使わせてもらいました。

犬童:『おばけ』ってさ、音楽がないシーンがすごく強いじゃん。

中尾:はい。

犬童:映画って音楽がないと、すごく映画的に見えるという騙しがあるんです。音楽がないせいで映画として力があるのか、ただ音楽を付けてないから力があるように見えているのかという差が僕の中にすごくあるんですよ。この映画は音楽のないシーンが強くて、かかった瞬間がすごくいい。音楽が引っ張ってくれているということもあるんですけど、『おばけ』みたいな映画がいいのはかかった瞬間。かかってないことがちゃんと強くて、それでバンと入ってきたときには、そのことが逆によく分かる。

――それは音楽をどこに入れるかということが重要になるということですか。

犬童:どの映画もそうなんですけど、ものすごく重要。『おばけ』はそれをよく分かっている。なしなしなしなし、ここはかける!みたいな、その呼吸がすごく良い。

中尾:それは何回も試行錯誤しました。僕自身、『メゾン・ド・ヒミコ』とか『ジョゼ〜』で音楽がかかった瞬間にはっとしたので、犬童監督からそう言っていただけると、とてもうれしいです。

犬童:ただ最近の僕の場合は、それをしない感じですね。上野さんとは、そういうふうに何か音楽がかかっていないと映画的に見えてしまう、嘘なところは全部やめちゃって、平気で曲かけようぜみたいな感じでやっています。どうしてかというと40〜50年代のアメリカ映画を観ていると平気でかかっているし、最近の優れたアメリカ映画を観ても、ずっと音楽がかかったりするんですよ。だから、かかってないから映画的、みたいなことに準拠しないで、一回ちゃんと普通にやろうよってやっています。まあ、長くやっていると飽きるから違うことをやる、みたいなことしかないのですけどね。今はもう平気でね、ばんばん音楽かけるという。

――犬童さんから中尾監督に何か質問はありますか?

犬童:中尾さんが何でこんな映画を作るのか。ウディ・アレンとトリュフォーみたいな映画が好きな人が、何でこういう映画を作るのか。でも、ウディ・アレンに似ているといえばそうかな、中尾さんがウディだと思えば。あるいはジャン=ピエール・レオーだと思えばいい。

中尾:殺されますよ、トリュフォーのファンに(笑)。

犬童:そういう意味で言えば、個人的な映画を志向して作っているということなのかな、やはり。パリの映画、ニューヨークの映画、大阪の映画みたいな。

中尾:そうですね、ずっと同じ人が出ていて、カメラに向かって「ああだ、こうだ」言っているのが作品を重ねるごとに成長していっているのが好きですね、ウディ・アレンもトリュフォーの映画も。

犬童:ということで言うと、何かそういうつもりがあるということなんですね、人生が重なるというか。ということは、それをまだずっと続けるという。

中尾:はい、このやり方でたぶんずっとやっていくと思うんですけど、それ以外のやり方でもちょっと新しいのを始めていまして、どうなるのかなという感じですね。

犬童:結局、“ジャン=ピエール・レオーやウディを出さない中尾さんの映画”を作る理由があるかどうかっていう。

中尾:はい、そうですね。

犬童:自分が出ない映画。

中尾:はい、極力ほんまは出たくないんですよ。もう誰もいないので出ているだけなんです(笑)。

左から、犬童一心さんと中尾広道監督